<第2回>

「量る」

溝口正人|名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授

実測で新たな建物に出会うとき、その建物の文化財的な価値を超えて図化して美しい「絵」にしたいという欲望が湧き上がってきます。建物を図化すると、描かれるべきモノとしての建築の実態を離れて、描かれた画の美しさが生れます。ただし建築史の現場では、フォトジェニックか、絵になる美しさか、ではコトは進みません。実空間としてはどうなのか、このことこそがポイントになります。新入生に設計の実習で伝えることも同じです。便所や階段、身の回りの寸法を測らせてみて、その意味を実感させる。まずは「量る」ことから始まります。

もちろん、設計を手がける方は等しく経験されることだと思いますが、「間取り」は一般の方でも最大の関心事であり、新聞の折り込み広告に間取りを目にしない日はありません。手描きの間取りを施主から示された設計者は少なくないでしょう。古いお宅の実測調査でも、方眼紙に几帳面に定規で描いた昔の間取りを示されることがあります。では、建築人とそれ以外の決定的な差は何か。それは一般の方は断面図を描かない、断面という発想が希薄であるということです。

文化財調査の現場では、美術工芸、考古、建造物、ジャンルを問わず、測ることは一般的な行為です。建造物は、二次元的な広がりを扱う点で考古と同類で、彩色・技法など様式を扱う点で美術工芸と重なるところが多い。しかし調査の場面では、他の分野と異なる建築独自の「量る」視点を知ることになります。

寺社の調査で目にする美術史の仏像の実測でも、立像であれ、座像であれ、法量を測ります。立高・座高を測る訳ですが、仏像の大きさは、丈六・等身など直立した身長で示される基準があるので実測も簡素です。そして寸法に対する思いは建築ほどではない。なぜならば、仏像の価値を決める時代と様式を語る上で重要なのは、サイズではなく表情や装飾の差異にみる形式性だからです。衣紋の表現は極めて重要だけれども、像の大小は議論の中心にはならない。極論すればスケールを捨象した上での議論にこそ意味がある。

建築との大きな相違といえます。

では考古と比較した場合はどうでしょうか。土器など出土物の扱いは美術工芸と同様とみてよいでしょう。そして遺構でみると、測量レベルでの考古学の厳格さには建築史は及ぶべくもない。遺跡の発掘では、埋蔵文化財を既知の遺構と関連づける上で、出土遺構の位置をきちんと国土座標上に定位することは最重要課題です。建造物の分野ではそこまでシビアな位置取りは求められません。長い歴史の中で、時には位置を変え向きの変わってしまった建物さえあります。しかしながら遺跡でも高さが議論の主題になることは少ない。出現した遺跡は平面として採取されますし、断面図といっても地面の断面図であり、高さ方向の情報はさほど多くはありません。

実務の設計では、スケールを揃えて比較することは多々あります。同様な建築種でボリュームの比較をする。そして計画する建物が妥当なものなのかどうか確認する。量ることは、すなわち比較して知ることといえます。建築の分野では、高さを量るために立面図や断面図を描くとき、周囲の敷地までも含めて描くことは多い。周囲との関係を量る視点は必須です。新国立競技場の計画で唱えられた異議は、まさに高さを量る視点が欠如している点にあったともいえそうです。

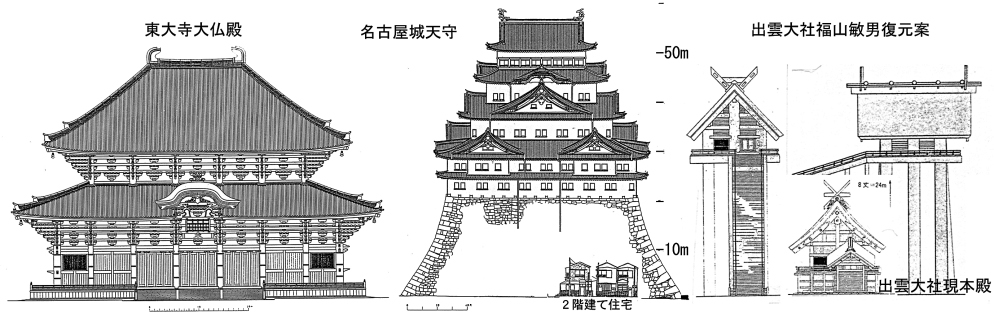

出雲大社本殿を量ることは、すなわち高さを知ること。福山敏男の復元案をもとに、2つの建物と比較してみましょう(※ 図1)。ひとつは木造建築として最大級の規模を誇る東大寺の大仏殿(金堂)、もうひとつは木造での復元が世間を賑わせている名古屋城大天守です。本来ならば併存しない三つの建物も、相並べ量ることにより発見があります。どれも間近で仰ぎ見ることが可能なのですが、出雲大社の高さの本質は、柱状の高さそのものにあり、東大寺大仏殿は、その量感にある。名古屋城は、高い石垣と階を重ねた結果としての高さにある。

そして高さを知ることで別の気づきが生まれます。仰ぎ見ることで崇高(sublime)な感情を想起させることが目的とするならば、高さや大きさは重要なファクターとなります。しかし建築としてみたときに違いもあると。天上とこの世をつなぐ依り代としての高さを示した出雲大社、軍事的な側面から見渡す場としての高さを求めて高楼となった名古屋城天守、いずれも人が中に入り感じるための空間を内包しない。ギーディオンが示した空間概念の段階的展開からみれば、pre-spatial(前・空間的)な建築であるといえるでしょう。主体を人間に置くならば、見つめる対象物としての高さ、摩天楼と同じともいえます。いや天守にも各階に室空間はあると反論する人もいるでしょう。しかしそれはあくまでも高みに登るためにできあがった階層であって、ましてや膨大な床面積を占める室群には、仏堂のような空間としての意味はない。むしろ意味を持つ内部空間を内包しないことに、建築的な存在意義があるのだといえるわけです。

一方、東大寺大仏殿はこれら2例とは異なります。井上充夫著『日本建築の空間』によれば、古代、仏堂は仏像が安置されるためだけの内部空間を持ち、やがて中世では人のための礼拝の場(礼堂・外陣)が発生して、空間的な変容に至るのだと理解される。しかし主体をどこに置くかはさておき、東大寺大仏殿でも、人が中に入り感じる空間を内包し、荘厳が施されるその空間の確保に建築的な存在意義があった。そこには新たな「はかる」ことの必要性が浮かび上がってきます。