だれもが知ってる

建築史のはなし <第1 回>

「測る」

溝口正人|名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授

今日、設計実務との間には三途の川が流れていそうな建築史という分野ですが、和洋を問わず建物が古典主義を装っていた時代には建築意匠の根幹を担う実学であり、建物の設計に不可欠の学問であったといえます。

近代建築が様式と決別をして以後、建築史の置かれた状況は大きく変わりましたが、近代主義が様式を駆逐した後も、ある種のデザインリテラシーを担う一分野ではあり続けたのでしょう。装飾を捨象した先のプロポーションを見据えたかのような“Less is more” “God is in the detail” というミースの言説の前提には、古典主義の影が透けて見えるようにも思われますし、ロースのように装飾を犯罪と同等とする考えも、忌まわしいほどあり余る古典主義の遺産があって生まれたといえます。近代においても、認めるか忌避するかはさておき、デザイン感覚の涵養の上で、建築史的な素養は前提の一部ではあったと考えられます。

学生の設計作品に「プロポーションがいい」と発言する自身の建築観には、冷ややかであるべきと考えています。私の大学時代の教官は、岸田日出刀の『過去の構成』などに感化されて桂離宮を美しいとするモダニズムの感性を持ち合わせていた世代で、その物差しを教え込まれた側も同じ感性を深層で植え付けられているわけです。同様な感性の作付けがなされている人は本誌の読者にも多いことでしょう。

しかし床・壁・天井といった空間を限定する装置の解体が進む建築の現状からみて、様式建築から何が学べるのかへの今日的な解答は、なかなか見いだしにくい。コトの奥

義は守・破・離にあるとはいうものの、古典主義から離れてしまえば守るべきものは何であったかは忘却の彼方で、若い建築学徒であればなおさらです。これと呼応するかのように、実学から離脱した建築史学は純粋な歴史学として設計の水面下へ深く潜航することとなりました。実学としての存在価値を失った以上、避けざるを得ない選択だったともいえますが、今となっては存在さえも疑問視される分野といえるのかもしれません。

学問が霞を食って太平の世を謳歌することが許されない今日、建築教育機関での建築史の存在意義としては、過去から建築の未来への方向性を見いだすためにあると位置づけることにしています。建築の振る舞いを考える上で、過去から未来が見通せるかは議論があるでしょうが、一見役に立たないような事象にも考えるヒントはあるように思います。私の場合、設計から歴史へと生業を変更したなかで、さまざまな建築史の「はかる」現場から考えさせられたことがありました。

「はかる」…日頃、なにげなくパソコンで打ち込む言葉ですが、測る・量る・計る・図る・諮る・謀る、その意味するところはなかなか奥が深い。この連載も「はかる」ことの諸相から、話題を提供することとします。

教育現場は人育ての一次産業、農業と同じで毎年の繰り返しであり、まとまった調査は暑い夏休みで実施することになります。汗と埃で身体も実測の野帳もドロドロ。壊れそうな(実際にほとんど壊れている場合もある)建物の調査も多く、まさに典型的な3K の現場ですが、現物を前にして建築をリアルに体感できる場でもあります。リアリティー無くして設計はあり得ませんから、リアルな現場には学ぶべきものは多い。ゼネコンに就職するまでは1棟も実測したことがなかった私も宗旨替えをしました。

ゼミ配属の3年生に「木造住宅の柱の一般的な太さは?」と問いかけると、45㎝とか30㎝とかいった答えが返ってくることがあります。前任の大学でも同様でしたから特に驚きません。なんて非常識な、と誹る方が非常識なのです。RCとスチールしか学んでいないのだし、なにより構造形式はどうであれ、ほとんどの学生が柱の見えない家に住んだことしかないわけですから。

社会人をやめて学生に舞い戻った頃、建築史のレジェンドである浅野清先生の古建築見学会に参加したことがあります。今から考えれば贅沢な時間です。いたずらに写真ばかり撮る私たちに、浅野先生は「写真を撮ると、分かった気になりモノをみることが疎かになる」と、たしなめられました。確かに、モノをみて理解することが目的なのであり、写真を撮ることに懸命でモノをみないのは本末転倒です。

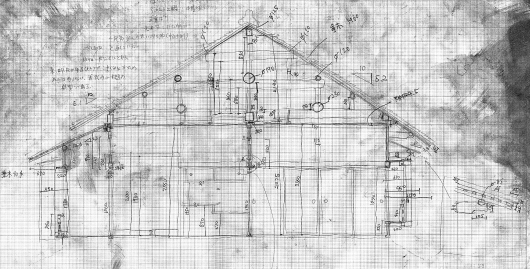

実測は図面化を前提とした作業です。建物というモノを見つめて野帳という図に起こす必要があります。図化とは、あいまいな記憶を記録として定着させる作業です。自分が図化した現前の建物を図面に定着するため、ひとつひとつの寸法が気になり出します。特に文化財建造物において図面はモノの肖像画ですから、絵が持つ意味は大きく、寸法の持つ意味は疎かにできません。設計では寸法が分からなければ究極では分一で形を決めることになるのですから、「測る」という行為、そして結果としての寸法の持つ意味を知る意義は大きい。

作図方法は、手書きからパソコンへと時代に合わせて変化し、個性を見分けることが難しくなりました。デジタル化された社会の一側面です。しかし野帳にせよ、ドローイングにせよ、やはり選んだ線の太さや装飾の描き込み、省略に描き手の意欲や感性を垣間見ることができます。そして描き手は図化によって、普段は気づかないモノのあり様を発見し、再認識することになります。