第2回

「こども」「あそび」「まち」について

大影佳史|名城大学理工学部環境創造学科 准教授

京都大学大学院工学研究科建築学専攻博士後期課程(~1998.3)。

京都大学大学院工学研究科助手(1998.4 ~)。

博士(工学)京都大学(2002.11)。

名城大学理工学部講師(2003.4~)。

同准教授(2007.4 ~)。

一級建築士。

作品に「京都大学総合博物館(南館)」「愛知万博瀬戸会場竹の日よけプロジェクト」。

共著に『都市・建築の感性デザイン工学』『建築思潮05(漂流する風景・現代建築批判)』など。建築・都市・環境デザイン

都市環境に対するこのような問題意識は、実はそれほど新しいことではない。

著名なものに、1968年にイギリスで出版され1973年に大村虔一・璋子ご夫妻により翻訳、日本に紹介された『planningfor play』(「都市の遊び場」)という図書がある(写真3)。

ここでは、子どもの成長における「あそび」の役割、そしてそれを可能にする環境の重要性を述べ、都市の問題として「情緒的な貧困や欠乏」を取り上げている。そして「子どもの生まれつきの好奇心と活気を生き生きと持続させること」を目的とし、都市の問題として子どもの遊び環境を論じ、またさまざまな遊び場の事例を紹介している。

ここには、国内外を問わず、戦後から成長期を経た都市や地域が抱えた重要で本質的な問題が示されている。

と同時に、それから40年以上たつにもかかわらず、 この問題意識や指摘は、私たちの住むまちに、いまだそのまま当てはまる、むしろより深刻な状況になっているのではないかとさえ思われる。

写真3:「都市の遊び場」アレンオブハートウッド卿夫人 (訳:大村虔一、大村璋子)、鹿島出版会

このところ、私自身も遊び場づくりにかかわるようになり(専門家であると同時に一父親としてという側面も強いが、機会があれば別稿にて)その関係で講演を聞く機会があったので、これについても少し触れておきたい。

内容は、子どもの成長に関して、「体験されるまでは何事も真実にはならない」、「体験を通じた本当の知識」を得ることの必要性、「自分の意思で行動する力」の大切さ、また「周囲の環境刺激を敏感に感じること」の重要性について、そしてそのような子どもの成長における「あそび」の役割、そしてそれを可能にする環境の重要性を指摘するものであった。

また、「都市というものは、子ども、成人、老人というライフサイクルに適合した構造を持つべきである」と端的に言い当てられたことが印象に残っている。残念ながらいま私が目にしているまちは、それらとはかけ離れていると言わざるを得ない。

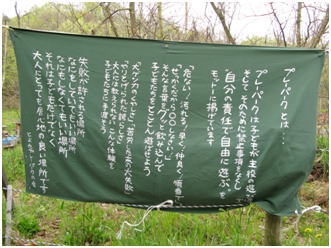

写真4:プレーパーク看板幕の例

写真5:てんぱくプレーパーク(名古屋市)

環境問題とも関連しながら、コンパクトシティの概念や歩いて暮らせるまち、バリアフリーや歩行者のための街路、自然環境や生態系の重要性など、さまざまな事項が取りざたされるようにもなっている。しかし身近なまちが変わる気配はあまりない。その中で、 子どもの立場の視点、あるいは遊び環境という観点は、建築や都市、まちづくりにとって、大きな力になる可能性があるのではないか、また、その意義と可能性を深く考えてみる必要があると強く感じている。

だれが、どのように、まちの環境を変えていくことができるのか。施策の話は置いたとして、これについても考えさせられるところがある。大村さんはなぜ海外で冒険遊び場と出会うことができたのか、そしてなぜそれを日本で初めて実現できたのか。子どもに限らず、大人も老人も、チャレンジングであること、冒険心を失ってはならないということ、そして、「体験されるまでは何事も真実にはならない」とすると、子どもも大人も老人も、素朴に自ら遊んでみることが、環境を変える力につながるのではないかとも思われる。

子どもとともに暮らす父親としても、建築や都市にかかわる者としても、今後取り組むべき重要な課題であると感じている。