今回は、エピソードを交えながら日本の書を見ていきます。さて、「書は人なり」でしょうか?

飛鳥時代/宮内庁蔵

平安初期/東寺蔵(国宝)

平安初期/宮内庁蔵

927/宮内庁蔵

1018/東京国立博物館蔵(国宝)

11世紀?/東京国立博物館蔵

991/宮内庁蔵(国宝)

1615頃/楽美術館蔵

17世紀前半/東京国立博物館蔵

1113/MOA美術館蔵(重文)

1234/冷泉家時雨亭文庫蔵(国宝)

1352/東京国立博物館

18世紀後半/根津美術館蔵

1810頃/良寛記念館蔵

19世紀後半/出光美術館蔵

| 書のはなし 第五回 | ||||

| かなの成り立ち | ||||

| 太田穂攝(書家) | ||||

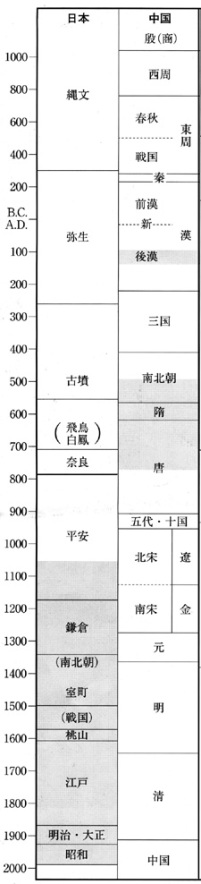

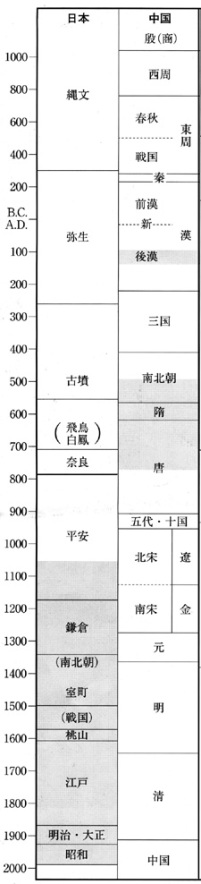

| 日本の書のあゆみ | ||||

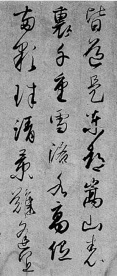

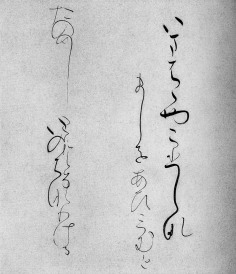

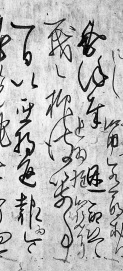

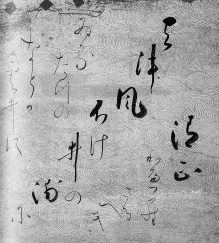

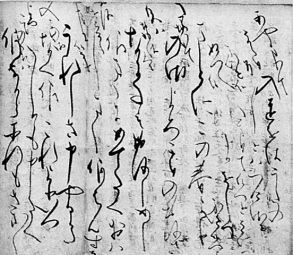

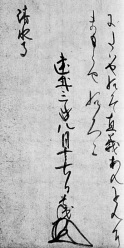

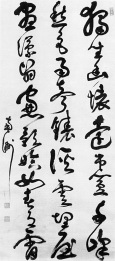

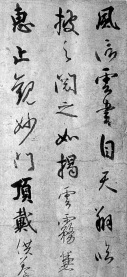

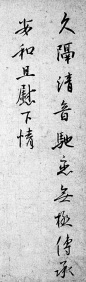

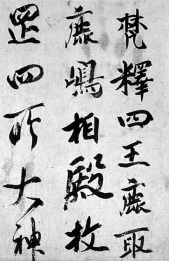

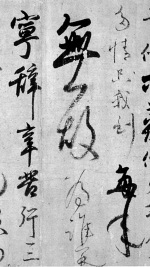

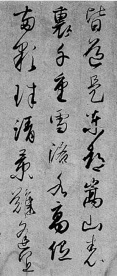

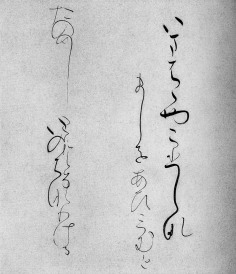

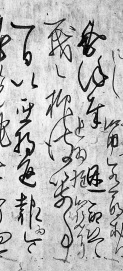

| 日本人最古の肉筆作品は、飛鳥時代の聖徳太子「法華義疏」①です。奈良時代から平安初期には唐の影響の大きい三筆(空海②・橘 逸 勢④・嵯峨天皇)を輩出。遣唐使廃止後、和風化が進むと、三蹟(小野道風⑤・藤 原 行 成⑥⑦・藤 原 佐 理⑧)が和様書を展開します。この間に「仮名」が完成し、能書家系はその書風を継承、多くの流派が誕生し江戸時代まで続きました。鎌倉時代になると禅宗、浄土宗、日蓮宗など新仏教が誕生、宋・元の禅僧との交流から「墨跡」(僧侶の書)が生まれます。室町から江戸初期にかけては禅の関連から茶道、連歌などの町人文化が開花し、書の担い手も貴族から武家や茶人、文化人などに広がりました。王朝時代への憧れも強まり、寛永の三筆(近衛信尹・本阿弥光悦⑨・松 花 堂 昭 乗⑩)が誕生します。江戸中期以降は儒教重視政策のため、漢学者や儒者の間で漢詩漢文が学ばれ、明からも黄檗僧が来日して、篆刻技術や新しい唐様を伝えました。明治維新で鎖国が終わると、清との交流で中国六 朝風の書や隷書が流行します。また急速な欧米化への反省から、日本古来の文化が再評価されると、仮名書道が復興、漢字と仮名が並行して書の新しい興隆時代を迎えました。 今回は、エピソードを交えながら日本の書を見ていきます。さて、「書は人なり」でしょうか? |

||||

| 歴史上の能書作品-三筆ほか | ||||

|

|

|

||

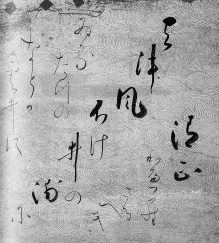

| 聖徳太子「法華義疏」① 飛鳥時代/宮内庁蔵 |

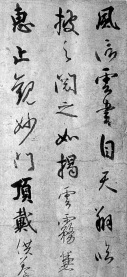

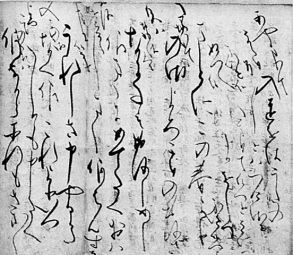

空海「風信帖」② 平安初期/東寺蔵(国宝) |

|||

| 仏教の教えで豪族たちを導いた太子の『法華経』の注釈本。伝来した仏典などを手本に中国書法最新モードの楷書で書かれています。素朴に筆を運び、柔軟で温かな字です。 | ライバル最澄にあてた手紙。力強く変化に富み、唐で王羲之や顔真卿を学んだ力量が遺憾なく発揮されています。空海宛に経典の借用を願う手紙、最澄「久 隔 帖」(奈良国立博物館像、国宝)③があります。ともに海を渡った遣唐使でしたが、空海は最澄の密教の考えに疑問を覚えると、度々の経典の貸し出しも断わり、ついに交友関係は破綻を迎えます。その渦中にある清澄で格調高いこの書には、最澄の切ない緊張が伝わってくる気がします。 | |||

|

|

|||

| 伝橘逸勢「伊都内親王願文」④ 平安初期/宮内庁蔵 |

小野道風「玉泉帖」⑤ 927/宮内庁蔵 |

|||

| 王羲之書法を基に豊麗な柔軟性を加味した、「和様書」の祖の書。 | ||||

|

|

|

||

| 藤原行成「白氏詩巻」⑥ 1018/東京国立博物館蔵(国宝) |

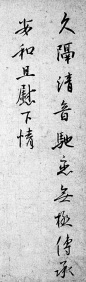

伝藤原行成「升色紙」⑦ 11世紀?/東京国立博物館蔵 |

藤原佐理「恩命帖」⑧ 991/宮内庁蔵(国宝) |

||

| 藤原定家の筆跡とも言われています。 | 義務を怠ることが多く「泥の如き人」と呼ばれた佐理の遺筆は「詫び状」がほとんどです。巧みなバランスで強い線で書かれていますが、詫び状ならもっとつつましく書いても…? | |||

|

|

|

||

| 本阿弥光悦「書状」⑨ 1615頃/楽美術館蔵 |

松花堂昭乗「三十六歌仙色紙帖」⑩ 17世紀前半/東京国立博物館蔵 |

|||

| 短い手紙文を紙全体に配置。一見まばらですが、微妙に釣り合い、響き合う見事な作。瞬間に独自の造形感覚を発揮する優れた感覚の持ち主です。絵師俵屋宗達の下絵に書いたコラボ作も多く残っています。光悦は一族や友人を引き連れて移住し、芸術家村を築き、才能ある若い芸術家を発掘するアートディレクターでもありました。 | 尊敬する空海の書風を学び、技巧的に太細の落差をつけ、洒脱な柔らか味があります。二畳の茶室に水屋の侘び住まい、昭乗の草庵(松花堂⑪)は小堀遠州など名士が集う文人墨客のサロンでした。十文字方形の松花堂弁当は、昭乗がこの器を用いたことが始まりです。 | |||

| 長寿、アク筆…人から見る書 | ||||

|

|

|

||

| 藤原俊成「書状」⑫ 1113/MOA美術館蔵(重文) |

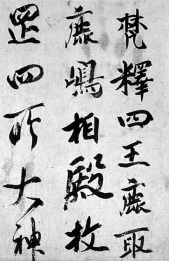

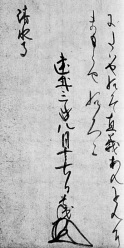

藤原定家「後撰和歌集」⑬ 1234/冷泉家時雨亭文庫蔵(国宝) |

足利尊氏「書状」⑭ 1352/東京国立博物館 |

||

| 文字が響きあう音楽的なこの手紙は作者九十歳の賀宴の喜びの仮名手紙です。瑞々しく、高齢を感じさせません。一時は重病で出家しましたが、後に和歌の世界で活躍、多くのスタッフを抱え「千載和歌集」を編纂するなど忙しい日々を送っていました。長生きの秘訣はこのあたりにもあるのかも。九一歳没。 | 絢爛、巧緻な歌風の歌人ですが、激しい気性が、癖字に出ています。この当時は中風にも罹っていました。父俊成とはまったく違い、一見悪筆(灰汁筆?)。しかし味わい深く、現在でも看板などに使われています。アクもおいしさです。 | 室町幕府初代将軍は、敵方を処罰しなかったり、降参した者はすぐ許し、仕事を与えるなど慈悲深い武士だったようです。穏やかで明朗な手紙の字はその表れでしょうか。源頼朝の字も細くやさしい字で、天下を治める将軍は強面だけではないようです。左下は「花押」、毛筆のサイン。武将は私的な手紙は書きましたが、一般的な手紙は側近に書かせました。 | ||

|

|

|

||

| 池大雅「飲中八仙歌」⑮ 18世紀後半/根津美術館蔵 |

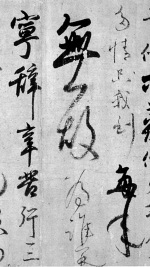

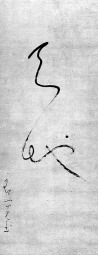

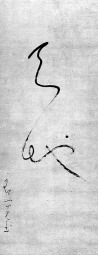

良寛「天地二大字」⑯ 1810頃/良寛記念館蔵 |

|||

| 即興的で奔放な作品。字間行間が詰まっているにもかかわらず圧迫感がありません。酔った勢いで書く「酔書」も多く、芸術や趣味の世界に遊ぶ文人ならではの天才的なセンスです。 | この作、抽象画と見てはどうでしょう。単純な線だけの、見事な造形バランスからは澄み切った気韻が感じ取れます。托鉢をしつつ、子どもたちと手まりをついて遊ぶ良寛。根強い人気があるのは、ゆっくり丁寧に書かれた細い一筆から、文字や人を慈しむ思いがしみじみ伝わってくるからです。 | |||

|

||||

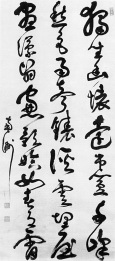

| 西郷隆盛「七言絶句」⑰ 19世紀後半/出光美術館蔵 |

||||

| 号南洲。圧倒される力強さですが、正しい書法で、安定感があります。ともに倒幕運動の中心であった大久保利通や、木戸孝允らの作も書法に適い雄渾の一言に尽きます。 | ||||

| 日本の書―余白の中の完成 ―和の遺伝子 | ||||

| 北大路魯山人は、紙面いっぱいに「訥々」と書く中国の書には美がないと言います。日本の書には唐様表現も多くありますが、やはり「和様、仮名」が、日本の書美の頂点だと思います。濃淡、潤渇、曲線の字形と連綿線、曖昧で不揃いな行頭行末、もったいないほどの余白。うつろう〈移ろう、映ろう〉日本の気候風土が作品に投影されています。よどみなく「さらさら」と書く連綿連続は、中国で定着する五百年も前に、仮名の書に完成していました。 世阿弥『花鏡』に「動十分心 動七分身」とあります。誇張した演技は逆効果という指摘で、演じない余白の風趣を示唆しています。表現を抑え、「白の響き」を生かすのが日本人の美意識。その極致が「仮名」であり、日本の書です。 | ||||

| 〈出典〉 ①、②、⑤、⑥、⑩、⑫、⑬『中国書道史年表』(玉村霽山編、二玄社刊) | ||||

| 太田穂攝(書家) おおた・すいせつ|三重県生まれ。近藤摂南に師事。日展会友、読売書法展理事、新書派協会常務理事 | ||||