かなの成り立ち

太田穂攝(書家)

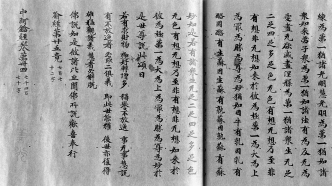

初めて日本人が漢字に遭遇したのは弥生時代の一世紀頃のようです。福岡県志賀島で発見された金印②は後漢の光武帝(在位二十五~五十七)から与えられたものでした。後漢の皇帝は周辺諸国の王や官吏に、鈕(つまみ:第1回参照)に紐のついた印を与えて君主関係を設定していました。倭人は「漢倭奴国王」として使者が往来する度にその印を用いて国書をしたためました。二四〇年から二、三年おきに倭国と魏の間で使者が往来し、「倭王は、使に因って上表文をたてまつり、天子の恩恵に謝意を表した」という三国志の記録から、倭人は中国皇帝の世界に入るために漢字の使用を運命づけられたのです。一~三世紀頃は中国の銅銭や鏡がたくさん渡来していますが、低い文化レベルの日本人は文字を権威の象徴、呪力を持つもの、装飾的な模様としかとらえていなかったようです。五世紀の古墳時代になると鉄剣や鏡に一字一音でわが国の地名や人名が刻まれました③。これらは主に漢字を理解する百済からの渡来人の手によっていたようです。漢文の書籍も入ってきて一部の上層階級は漢字学習を始めていました。六世紀頃からは頻繁に朝鮮半島との交流が始まり、七世紀飛鳥時代には半島の政情の激変(日本の南部朝鮮の支配、百済、高句麗の滅亡など)により多くの人々が日本に渡ってくると、彼らのうち漢字漢文に堪能なものは代々史として、日本の文字文明化に尽力しました。百済から伝来した仏教が、八世紀奈良時代に聖武天皇の厚い信仰を受けると、国家事業として写経所が設けられ、大々的に写経④が行われました。写経生は出来高払いの給料制でしたが、校正ミスなどで差し引かれ、かなりきつい労働だったようです。この頃になると帰国した遣隋使、遣唐使、大学で経書を学んだ人たちや写経生が増え、識字層が広がっていきました。

日本の「和歌」は古来、歴史の事柄とともに音で記憶し、口伝されていました。入ってきた漢字漢文をそのまま学んでもよさそうですが、日本人独特の和歌の和音・和語のリズムが漢字としっくりこなかったのでしょう。漢字の意味を無視し、音だけを借りる一字一音表記が五世紀頃から始まりました。これが仮り名、仮名の発端です。一字一音表記は、例えば「は」という音に対して「波、者、盤…」、「な」という音には「奈、那、七…」と、一音に数種の漢字をあてました。「はな」は「者那」「波奈」…と幾通りにも書けます。これは八世紀の奈良時代に成立したとされる、「万葉集」に多く使われたことから万葉仮名(真仮名、男手)⑤⑥と呼びます。万葉仮名は、仮名とはいえ、漢字の楷書表記で、一見漢文です。この時代は天平・白鳳文化の隆盛期で、大陸の影響をそのまま受け入れています。万葉仮名は平安時代になっても一〇〇年ほど、文書や書物に使われました。

711年に再建された法隆寺。60年ほど前に解体修理を行ったとき発見された。当時建築に携わった大工の手遊びだとすればかなりの人々が字を理解していた者と考えられます。「奈尓波都尓佐久夜己(なにはづにさくやこ)」「難波津に咲くやこ(の花冬ごもり…」

最古の万葉仮名文書で七六七年以降の作とされています。「メ(←記号)和可之奈比乃可波利尓波(わがやしなひのかはりには…」「我が養ひの代はりには…」

(「書法基礎講座」篠田聴泉著より)

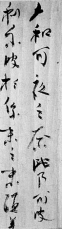

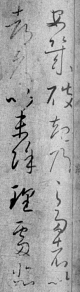

楷書の万葉仮名は勢いで書き崩されて「男にもあらず女にもあらず」、の草がな⑦への移行が見られます。草がなは漢字の草書体が主でところどころ続けた個所があります。さらに十一世紀には草がなを最大限に略した平がな(女手)⑧が完成します。この頃の貴族女性のたしなみは一に書道、二に琴、三に歌。枕草子や源氏物語にも作者の書道感が見え、美しい字への関心は今以上でした。男性は漢字漢文を学び、日常には平仮名を用いました。女性の多くは平がなどまり(女手の由来)で、平がなで書いた日記を多く残しました。並行して、万葉仮名の片鱗の片かな⑨も出てきました。片かなは楷書体の万葉仮名をよく用いた男性僧侶たちが経典の訓読を覚えるのに字間や行間に書き込んだのが始まりとされています。

時を越えて明治三十三年(一九〇〇)の文部省の「小学校令施行規則」により多くのかなは四十八字に絞られました。これが現在のひらがな(漢字の極限の略体)とカタカナ(漢字の一部)というわけです。四十八字以外のかなは、今は変体がな⑩として区別して扱われ、切手、紙幣、店舗の看板などに見られます。

一○世紀末の作で、小野道風の筆と伝。「安幾破起乃之多者以□都久(あきはぎのしたばいろづく)…」「秋萩の下葉色づく」

藤原行成の筆と伝。十一世紀中頃の作で平がなはほぼ現在の形です。下絵が施された美しい料紙に変体がな⑩も用い紙面を美的に構成。「ちとせ末(ま)氐(で)ち支(ぎ)利(り)し万徒(まつ)もけふよ利(り)は…」「千歳まで契りし松も今日よりは…」

九五一年頃、塔内の塗装に使われた胡粉で書かれています。一首の中に草がな、ひらがな、片かなを混用しています。「カ須七(ずな)らぬ…」「数ならぬ…」