丂僀儞僪偺寶抸 戞俁夞

弶婜偺僸儞僪僁乕帥堾寶抸偲 僫乕僈儔條幃

栰乆奯丂撃

乮垽抦岺嬈戝妛岺妛晹丂彆嫵庼乯 |

| 丂崱夞偐傜偼僸儞僪僁乕寶抸偺榖偱偁傞丅寶抸巎揑偵偼暓嫵寶抸傪嵟弶偵埖偆偙偲偑懡偄偑丄僀儞僪寶抸偺杮幙偼僸儞僪僁乕寶抸偺摿挜偐傜岅傜傟傞丅慜2夞偺拞偱傕搙乆怗傟偰偒偨傛偆偵丄暓嫵寶抸偼師戞偵僸儞僪僁乕寶抸偲偺嬫暿偑側偔側偭偰偄偔丅僀儞僪偱暓嫵偑攑傟傞偺偼丄僀僗儔乕儉嫵摍偲偺娭學傪攚宨偲偡傞柺傕偁傞偑丄偦傕偦傕暓嫵惉棫丒堐帩偺偨傔偺抧斦偑悽懎揑側僸儞僪僁乕幮夛偱偁傝丄悽懎堦斒偵庴梕偝傟傞夁掱偵偍偄偰丄僸儞僪僁乕暥壔偲棳傟傪堦偵偟偰偄偭偨偨傔偱傕偁傠偆丅椺偊偽枾嫵偼僸儞僪僁乕幮夛偺悽懎媀楃傪庢傝擖傟偨暓嫵偱偁傞丅偦偆偟偨廆嫵偲偟偰偺僸儞僪僁乕偼懡庬懡條側恄乆偺懚嵼偑報徾怺偄偱偁傠偆偑丄偙偲寶抸偵偮偄偰偲側傞偲丄巆懚偡傞嵟弶婜椺偼嬌傔偰尨弶揑偱偁傞丅 |

| 嵟弶婜偺僸儞僪僁乕寶抸 |

|

丂尰嵼抦傜傟傞僸儞僪僁乕嫵偲偄偆廆嫵帺懱丄4悽婭崰僌僾僞墹挬偺帪戙偵丄條乆側抧曽偺搚拝怣嬄傪庢傝崬傒丄惍棟偝傟偨傕偺偲偄傢傟傞丅搚拝怣嬄偲偟偰偼帺慠悞攓偑庡懱偱丄屆戙埲棃偦偆偟偨恄乆偑釰傜傟偰偄偨偲峫偊傜傟傞偑丄偦傟傜傪釰傞寶抸偼丄摉弶偼塱懕惈偺側偄嵽椏偵傛傞釱傕偟偔偼廧戭偍傛傃偦偺晹暘偱偁偭偨偺偱偁傠偆丅暓嫵寶抸偺堚峔偼婭尦慜偵慿偭偰妋擣偱偒傞偑丄僸儞僪僁乕偺恄乆偺憸傪釰傞儌僯儏儊儞僞儖側愇憿傕偟偔偼儗儞僈憿偺寶抸偼丄敪孈堚峔側偳偐傜傕婭尦屻2悽婭偖傜偄偺惉棫偱偁傠偆丅偦偟偰尰懚嵟屆偺愇憿偺僸儞僪僁乕帥堾偼5悽婭埲崀偺傕偺偱丄儅僢僨傿儎丒僾儔僨乕僔儏廈僂僟儎僊儕戞6孉乮嘆乯傗僥傿乕僑儚乕偺僇儞僇乕儕乕丒僨乕償傿乕帥堾乮嘇乯偑嫇偘傜傟傞丅慜幰偼愇孉宍幃偱偁傞偑丄僸儞僪僁乕帥堾偱嵟傕恄惞側晹壆偱偁傞僈儖僶僌儕僴乮曣戀偺晹壆傪堄枴偡傞釱摪撪晹嬻娫乯傪娾偐傜孈傝丄擖岥偵憰忺傪巤偟偨旕忢偵扨弮側傕偺偱偁傞丅側偍偦偺愇孉慜掚偵偼丄嵀愓偐傜敾抐偟丄攓揳偵摉偨傞栘憿傕偟偔偼愇憿偺峔憿暔偑晅壛偝傟偰偄偨壜擻惈偼偁傞丅堦曽屻幰偼愇愊傒寶抸偱偁傞偑丄惓柺偺擖岥埲奜奐岥偺側偄捈曽懱偺釱摪寶抸偱偁傞丅擖岥懁偵拰丒椑偲偄偭偨峔抸揑側昞尰傪帩偮尯娭億乕僠偑偮偔偑丄釱摪偦偺傕偺偺奜娤偵峔抸揑摿挜偑彮側偄丅傑偝偵愇孉宍幃偺釱摪傪娾偺拞偐傜偦偺傑傑愗傝弌偟偰抧忋偵悩偊偨偐偺傛偆側巔偱偁傞丅弶婜偵偼奜娤傛傝傕悞攓懳徾傪釰傞嬻娫丄僈儖僶僌儕僴偺幚尰偑栚揑偩偭偨偺偱偁傞丅 |

| 僸儞僪僁乕帥堾偺昗弨揑摿挜 |

|

丂懡條惈偺崙僀儞僪偺偙偲屘丄僸儞僪僁乕帥堾傕丄抧堟傗帪戙偺堘偄偵傛傝丄奜娤傗暯柺峔惉丄憰忺偑堎側傞偑丄偙偙偱嬌傔偰昗弨揑側摿挜傪帵偟偰偍偒偨偄丅慜弎偺傛偆偵丄悞攓懳徾傪釰傞僈儖僶僌儕僴偑拞怱埵抲傪愯傔傞丅釰傜傟傞僸儞僪僁乕偺恄乆偼僔償傽恄偲償傿僔儏僰恄偑嵟傕億僺儏儔乕偱偁傞丅偦偺僈儖僶僌儕僴偺擖岥偵愙偡傞宍偱慜幒偑愝偗傜傟傞傕偺偼丄慜弌偺僥傿乕僑儚乕偑岲椺偩偑丄嵟彫尷偺峔惉偲偄偊傞丅捠忢偼偝傜偵慜曽偵攓揳乮慜揳乯傪愝偗丄婯柾偺戝偒側椺偱偼壧晳揳丄嫙暔揳摍丄乽儅儞僟僷乿偲憤徧偝傟傞儂乕儖忬偺寶暔偑愙懕偡傞偙偲偑懡偄丅僸儞僪僁乕乽帥堾乿偲婰偡偙偲偑懡偄偑丄恄乆傪釰傞乽恄揳乿偱偁傝丄擔杮寶抸偺応崌偺恄幮偺峔惉傪僀儊乕僕偟偰偄偨偩偔傎偆偑幚偼棟夝偟傗偡偄偩傠偆丅儅儞僟僷偵偼僈儖僶僌儕僴偵釰傜傟傞恄偺忔暔乮椺偊偽丄僔償傽恄偺応崌偼僫儞僨傿丄偡側傢偪媿乯偑捠忢杮懜偵憡懳偟偰偍偐傟傞丅僈儖僶僌儕僴傊擖幒偑嫋偝傟傞偐斲偐偼怣幰偺恎暘偵傛傝敾抐偝傟傞偑丄偦偺擖岥偼寢奅偲側傝丄嬌傔偰憰忺揑偵忺傜傟傞丅楃攓曽朄偼僈儖僶僌儕僴傪娷傓釱摪廃埻傪塃夞傝偱傑傢傞乽塃銋乿偱偁傝丄暓嫵偺僗僩僁乕僷偺楃攓曽朄偲摨條偱偁傞丅偦偺偨傔偺銋摴傪釱摪廃埻偺奜晹丄婎抎忋偵愝偗傞応崌傕懡偄偑丄嫄戝側帥堾偱偼僈儖僶僌儕僴偺暻懱偺廃埻偵偝傜偵暻懱傪夞偟丄偦偺娫傪銋摴嬻娫偲偡傞丅塃銋楃攓偵娭學偟丄悞攓幰偺栚偵怗傟傗偡偄釱摪奜暻偼師戞偵恄乆偺憸傗愢榖偵婎偯偔晜挙昞尰摍偱杽傔恠偔偝傟丄偦偺廤愊偑慡懱宍傪宍偯偔傞丅偟偐偟嵟傕報徾怺偄摿挜偼奜娤丄摿偵釱摪忋晹偺搩忬峔憿暔偱偁傠偆丅偦偺搩偺宍偱條幃嬫暿偟偰峫偊傞偙偲偑姷椺偱丄摿偵杒僀儞僪乮搶丒惣僀儞僪傪娷傓乯拞怱偺僫乕僈儔條幃偲撿僀儞僪拞怱偺僪儔乕償傿僟條幃偲偵戝暿偟偰愢柧偝傟傞丅屻幰傗偦偺懠偺條幃偵偮偄偰偼師夞偱埖偆偙偲偲偟丄崱夞偼慜幰傪庢傝忋偘傞丅 |

|

嘆僂僟儎僊儕戞俇孉 |

嘇僥傿乕僑儚乕丂僇乕儞僇儕乕丒僨乕償傿乕帥堾 |

| 僫乕僈儔條幃 |

|

丂嵟弶婜偺僸儞僪僁乕帥堾椺偲偟偰愭偵嫇偘偨擇帥堾偼嫟偵杒僀儞僪偺椺偱偁傞偑丄愇孉偐傜孈傝弌偟偨偐偺傛偆側峔抸揑昞尰偺寚擛偼奣偟偰僫乕僈儔條幃偺摿挜偲偄偊傞丅偦傟傜偺扨弮側捈曽懱偺峔憿暔偐傜僫乕僈儔條幃偺嵟戝偺摿挜偱偁傞搩忬峔憿乮僔僇儔偲屇傇乯傪帩偮巔傊偺敪払偑偄偮偄偐偵偟偰側偝傟偨偐偵偮偄偰柧妋偱偼側偄丅柍榑丄敪払夁掱忋丄夁搉婜椺偲尒側偣傞傕偺偼偁傞偑丄尰帪揰偱偼丄杮摉偵夁搉婜偺傕偺偐丄扨偵抧曽揑側條幃偲偡傋偒偲峫偊傞尒曽傕偱偒傞偺偱扨弮偱偼側偄丅傑偨僆儕僢僒廈僾儕乕偺桳柤側嵳偱巊傢傟傞傛偆側嶳幵偼栘偺崪慻傒偵抾偺傛偆側嬋偑傞嵽椏傪梡偄偰奜宍傪惍偊丄僔僇儔傪幚尰偟偰偄傞椺偑偁傞偑丄偦偆偟偨嵳楃帪偺壖愝揑側宍偑丄偁傞帪撍擛丄愇憿偲偝傟偼偠傔傞偙偲傕丄徹柧偼嬌傔偰崲擄偱偁傞偑丄偁傝摼側偄榖偱偼側偄丅

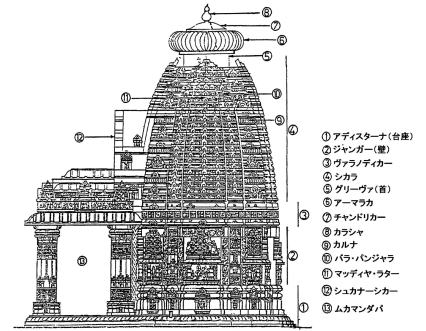

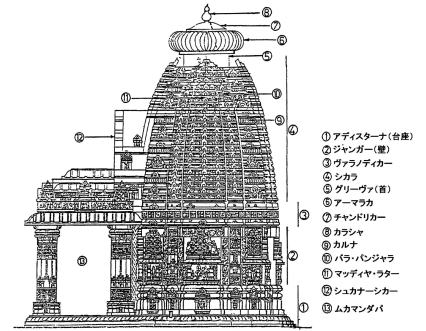

丂僫乕僈儔條幃偺僔僇儔乮嘊乯偼捀晹憰忺偲偟偰廲峚偺偁傞墌斦忬偺梫慺乮傾乕儅儔僇偲屇傇乯偲氣偑嵹傞偺偑晛捠偱偁傞丅嵶晹偵栚傪岦偗傟偽丄暓嫵愇孉偱傕尒傜傟偨僠儍僀僥傿儎丒傾乕僠傪朓偺憙忬偵攝偟偨憰忺乮嘋乯偑懁柺偵巤偝傟傞丅拝栚偡傋偒偼丄僠儍僀僥傿儎丒傾乕僠偺昞尰偑廆攈偵柍娭學側僀儞僪寶抸慡斒偺摿挜偱偁傞揰偩偑丄僸儞僪僁乕帥堾偱偼釱摪慜幒忋晹偺惓柺偵偁傜傢偝傟傞戝傾乕僠偺昞尰偵壛偊丄尙梫慺偺壆崻憢昞尰偲偟偰巊傢傟偰偄傞丅偦偺偨傔僔僇儔懁柺偺彫偝側傾乕僠孮傪悢偊愗傟側偄掱偺壆崻偺廳側傝丄偡側傢偪奒憌偺昞尰偲懆偊傞偙偲偑壜擻偱偁傝丄憌忬偺恵栱嶳傪拞怱偲偟偨僸儞僪僁乕偺塅拡憸偺昞尰偲娭學偯偗傞偙偲偑偱偒傛偆丅偙偆偟偨摿挜偼師夞埖偆僪儔乕償傿僟條幃偱偼傛傝柧妋偱偁傞丅 |

|

嘊僫乕僈儔條幃偺僸儞僪僁乕帥堾偺奺晹柤徧乮Dayalan, D., Monolithic Temples of Madhya Pradesh, Delhi, 1995,Fig.4偵婎偯偒嶌惉乯 |

嘋僽償傽僱乕僔儏償傽儖丂儉僋僥僔儏償傽儔帥堾僔僇儔徻嵶 |

| 僫乕僈儔條幃偺敪揥宍 |

|

丂僫乕僈儔條幃偺帥堾偼11乣12悽婭偵僺乕僋傪寎偊傞丅偦偺揟宆椺偼儅僢僨傿儎丒僾儔僨乕僔儏廈僇僕儏儔乕儂偺帥堾孮偱尒傜傟丄拞偱傕僇儞僟乕儕儎丒儅僴乕僨乕償傽帥堾乮嘍乯偼偦偺婯柾傗姰惉搙偵偍偄偰偼懠偵捛悘傪嫋偝側偄丅暯柺峔惉偲偟偰偼僈儖僶僌儕僴偲偦偺廃埻偺銋摴傪娷傫偩杮揳丄偦偺慜曽偵偼儅儞僟僷傕嶰偮楢寢偟偨傕偺偲側傞丅奜娤傕杮揳忋晹偵戕偊傞僔僇儔偺捀揰傊岦偐偭偰慜曽偺儅儞僟僷偺忋晹峔憿偑抜奒揑偵崅偔偮偔傜傟偰偍傝丄徾挜惈傪嵺偩偨偣偰偄傞丅奺忋晹峔憿偼戝彫偺僔僇儔忬梫慺傪婯懃惓偟偔懇偹偨巔偱丄慡懱偲嵶晹偑摨偠巔傪帩偮帺屓憡帡宍傪摿挜偲偟偰偄傞偙偲偐傜丄僼儔僋僞儖恾宍偲偺娭學傕峫偊傜傟偰偄傞丅偦偺懠丄僆儕僢僒廈僽僶僱乕僔儏償傽儖廃曈偵傕僫乕僈儔條幃偺帥堾孮偑偁傞偑丄偦傟傜偺僔僇儔偼捀晹晅嬤偵側偭偰尐傪娵傔傞朇抏忬偱偁傞側偳丄僇僕儏儔乕儂偺傕偺偲偼傗傗堎側傞摿挜傪帵偡丅偦偆偟偨抧曽怓傪尒弌偡偺傕僀儞僪寶抸傪尒傞嵺偺柺敀偝偱偁傠偆丅 |

|

嘍僇僕儏儔乕儂丂僇儞僟乕儕儎丒儅僴乕僨乕償傽帥堾 |

|

偺偺偑偒丒偁偮偟乥1965擭惗傑傟丅

1993擭柤屆壆戝妛戝妛堾岺妛尋媶壢攷巑壽掱屻婜壽掱扨埵庢摼戅妛丅攷巑乮岺妛乯丅柤屆壆戝妛彆庤丄柤屆壆戝妛島巘傪宱偰丄

2004擭傛傝垽抦岺嬈戝妛岺妛晹搒巗娐嫬妛壢寶抸妛愱峌彆嫵庼丅

愱栧偼寶抸巎丅

挊彂偵亀僀儞僪傪抦傞偨傔偺50復亁乮柧愇彂揦乯丄亀寶抸巎偺憐憸椡亁乮妛寍弌斉幮乯丄亀悽奅廆嫵寶抸帠揟亁(搶嫗摪弌斉) |