古代インドの仏教建築

野々垣 篤

(愛知工業大学工学部 助教授)

ところで、「仏教建築」の原初的な形式が存在するだろうと考えがちな仏教発祥の地インドではあるが、仏教はあくまでも思想・哲学であり、建築とセットで成立したものではない点は注意すべきである。出家した修行僧は、しばしば「建前」であったにせよ、悟りを開くために世俗から離れ、物欲を捨てた存在であった。物質的な「建築」や「建築行為」は世俗のものであり、修行僧がかかわるべきではなかった。そして、彼らの衣食住は功徳を積みたい在俗信者によって支えられていた。見方を変えれば、建築自体は世俗から与えられたものであり、その土地の風土を背景とした世俗慣例の延長上にあったものなのである。むろん、その後インドの仏教自体も変化し、宗教建築としての形式を示すこととなるが、それについては稿を改める。

一方、後者は釈尊を記念し、祀り、崇拝するための建築である。日本では塔や金堂に相当し、これら無くして伽藍と言えないほどである。日本の塔は後述するストゥーパに相当し、仏教に関わるものとしては、釈尊(または高僧)の遺骨を祀った墓廟といえる。しかしながら、最初期のインドでは、遺骨崇拝は僧の修行外の行為であり、一切かかわってはいけないものとさえ扱われていた。そのため造塔・礼拝は在俗信者によりなされ、原則僧院の外に造られたのである。とはいえ、紀元前後の石窟形式の僧院にはストゥーパの浮彫を刻む例が確認される。在俗信者からすれば、自ら寄進する僧院に釈尊のイメージを与えたかったのかもしれない。さらには修行僧自らストゥーパを寄進したとする銘も確認されていることから、修行の最終目標=釈尊の象徴ストゥーパは僧にとってもやはり大事な存在だったとも考えられる。いずれにせよ、仏教的シンボルは建築を変化させていくこととなる。なお本尊としての仏像を祀る建築は、金堂に相当するものといえるが、仏像が造られ始めた2世紀以降の成立であろうし、残存例は5世紀まで下るので、別稿で扱う。

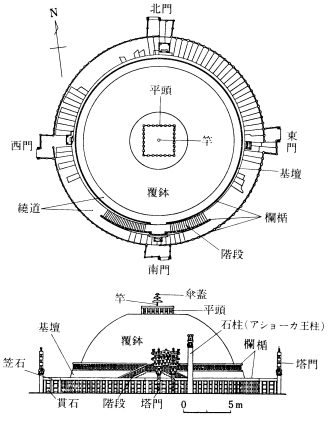

サーンチー第1塔図1の歴史は紀元前3世紀アショーカ王の時代まで遡るが、現在の姿は紀元前後のものとされている。本体はドーム形状の覆鉢であり、その上端には平頭と呼ばれる箱状の要素、その上には傘竿が立ち、傘蓋を三枚重ねる図2。竿は高貴さを示す。礼拝方法は周囲を右回りにまわる「右繞」である。これはヒンドゥー寺院での礼拝方法と基本的に一致し、これも仏教特有のものというより、インド古来の伝統であろう。建築的には右繞のための通路(繞道)を形成し、聖域を護るための囲み(欄楯)を設け、囲みの東西南北の入口に塔門(トーラナ)が建つ。各門には数多くの彫刻図3が施されるが、門の両脇を固める守門神やライオン、クジャクなどの動植物の姿に加え、都市や村落、建築の姿、礼拝の場面や仏伝図などの内容で、当時のインドの社会を表現し、民俗学上の価値も高い。むろん、当時、釈尊を人の姿で描くことはなく、傘や仏足、菩提樹、法輪、ストゥーパ等で表現している。仏像が造られる以前の釈尊表現が見られるのも興味深い。

その他、インド国内に遺る有名なストゥーパとしては釈尊が初めて説法した地サールナートのダーメク・ストゥーパ(5世紀)があるが、崩壊した後の断片が博物館に所蔵・展示されているものもある。バールフトのストゥーパ(紀元前1世紀前後、コルカタのインド博物館所蔵)やアマラーヴァティーの大ストゥーパ(2世紀頃、主にチェンナイのタミル・ナードゥ州立博物館所蔵)は必見である。

図1 サーンチー第1塔 外観

図3 サーンチー第1塔 浮彫

図2 サーンチー第1塔 図

多宝塔図4は密教固有の宝塔に裳階をつけた形式で、その裳階の屋根上に見られる通常白漆喰で固められた丸く膨らみのある部分(亀腹)がストゥーパの名残である。宝塔は密教的世界の幾何学的な表現である曼荼羅と関係し、円形平面を示し、端的に言えば、ストゥーパに宝形屋根を冠して、その上に相輪を載せた形である。中でも根来寺大塔は木造ながら内陣を円形平面とし、宝塔からの「進化」の過程を示すが、さらに遡れば、インドに直結するストゥーパの平面形を伝える貴重な日本建築といえる。ただし密教では、ストゥーパを釈尊の墓や象徴ではなく、仏教世界そのものの象徴へと昇華させているということになる。この変化はインドにおける仏教の歴史的変遷を反映してのことであり、建築的にはヒンドゥー建築化の一例といえるのである。

図4 稲沢性海寺多宝塔

1993年名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課程単位取得退学。博士(工学)。名古屋大学助手、名古屋大学講師を経て、

2004年より愛知工業大学工学部都市環境学科建築学専攻助教授。

専門は建築史。

著書に『インドを知るための50章』(明石書店)、『建築史の想像力』(学芸出版社)