会愛知万博における 会場地計画の変遷(前編)

(名城大学理工学部建築学科講師)

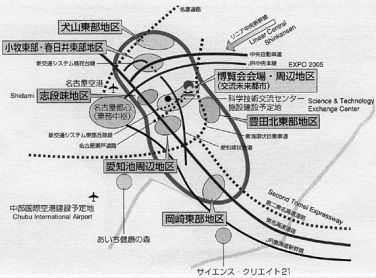

あいち学術研究開発ゾーン

21世紀万国博覧会基本構想(1994年)

会場地は、当時整備予定であった名古屋瀬戸道路(東海環状自動車道と接続)に沿って展開する「都市ゾーン(各国政府館、民間企業等のパビリオンを配置)」、「田園ゾーン(自然環境に配慮したパビリオンを配置)」と、その周囲を取り囲む「山村ゾーン(小規模なパビリオンを森の中に点在)」で構成されている。博覧会施設や都市基盤等の整備にあたっては、会場地を貫く名古屋瀬戸道路を拠り所として計画が立てられており、閉幕後の学術研究開発ゾーンを担う拠点施設となるパビリオン(恒久施設)も、この道路との関係に配慮して集中配置されている。また、会場地計画に合わせて、閉幕後に分譲地となる土地の区画と用途(研究施設用地、業務施設用地、文化施設用地、商業施設用地、住宅用地、公園用地)が示されるなど、博覧会開催を契機に地域開発を推し進めたいとする姿勢が随所に伺える。それは、筆者がこれまで見てきた、地域開発と関連する博覧会の多くに採用されてきた施策と同じである。

なお、既にこの頃から、万博反対派の市民団体が組織され、シンポジウム等の活動を行い、環境保護グループが、計画案見直し要請を愛知県や博覧会国際事務局(BIE)に提出している(1994年)。こうした動きが、徐々に会場地計画に影響を与え始めることになる。

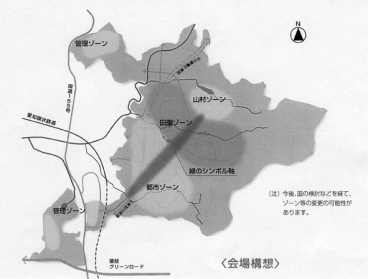

2005年博覧会構想

この会場地計画では、1994年の計画に比べ、造成される土地が減少し(会場地約650ha、造成地約250ha→約180ha)、博覧会施設や都市基盤等の整備がさらに集約化され、ひとまわりコンパクトな案になる。逆に、残される森の面積は増加し、その保全・管理に力を注ぐことで、自然との共生をアピールしている。その他にも、閉幕後の利用を念頭に置いたパビリオン(恒久施設)や、ゼロ・エミッション型のクリーンエネルギーシステムを持った施設を整備するとしており、1994年の基本構想よりも、自然環境に配慮した会場地計画が垣間見える。

1996年の博覧会構想では、「エコシティ」、「エコパーク」、「エコミュージアム」といった単語が多用され、「自然環境に配慮した万博」のイメージを盛り上げているが、次第に高まる地域開発批判を乗り越えるだけの考え方は見えてこず、名古屋瀬戸道路を中心に、周囲に広がる森を開発(1994年の基本構想と同じ用途)していく姿勢に変化はない。

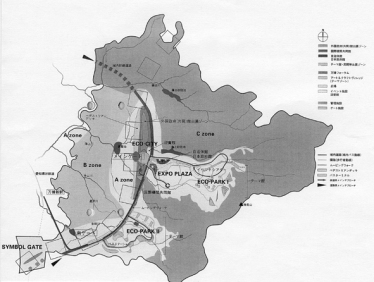

博覧会協会プロジェクトチーム第1案

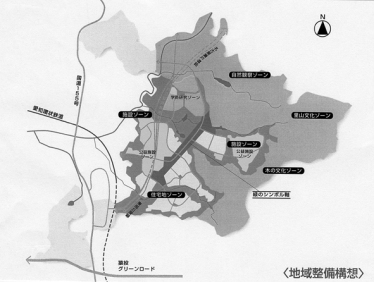

跡地利用計画

この会場地計画では、先の2つの計画に比べ、造成する土地をさらに減らし(会場地約650ha、造成地約180ha→約40ha)、不足した土地を人工地盤(デッキ、水平回廊)で補う考え方が採用されている。自然環境の改変を極力抑えるため、地表レベルから持ち上げられたデッキや水平回廊は、標高130m、180m、210m、240mの等高線に沿って整備されている。標高の低いレベルには、主要なパビリオン等が配置され、それらを広場的な機能も果たす巨大なデッキが結んでいる。標高の高いレベルには、展示物等が鑑賞できる遊歩道のような水平回廊が、森の中をぬうように走っている。森の地形を活かし、人が自然と立体的かつ連続的に関わっていくこれらの計画には、自然環境との共生モデルとして、ひとつの考え方が示されている。

一方で閉幕後の土地利用に関して、愛知県はこれまで通り地域開発を進める方針を変えておらず、学術研究開発ゾーンを担う拠点施設の整備や名古屋瀬戸道路といった都市基盤の整備等を、愛知万博と連携させることを改めて提言している。実際に跡地利用計画を見てみると、一部のインフラを除き、デッキや水平回廊を含む博覧会施設全てが撤去され、「新住宅市街地開発事業」を通して、土地の造成、区画整理を行っている。これらは、自然環境との共生モデルを具体的な形として盛り込んだ会場地計画とのギャップの大きさを露呈させており、その意味で、プロジェクトチーム第1案は、反対派の活動をますます活発化させる原因をつくった案だったと言える。

※1)Parque Expo 98 S.A.『Parque Magazine Number 9』2000