ふすま(襖)の歴史

( ㈲柏彌紙店 代表取締役)

「襖(ふすま)」という漢字は、衣偏に「奥」と書いて「襖」となっています。この字からは、身体にまとう「衣」のことと、空間的な「奥」というものが連想されます。また「襖」は、「伏す」あるいは「臥す」に由来し、「衾」の字が使われていたとも言われています。「衾」は本来、寝るときにまとうもの、身体の上に掛けるものという意味で、上掛けとしての寝具であったのです。一方「障子」とは、寒さや風や人の目などを「さえぎ(障)隔てる」ものの意味とされています。

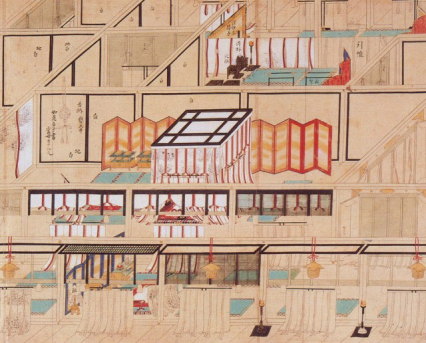

ふすま(襖)が使われ始めたとされる平安時代は、寝殿造りと呼ばれる住居であり、周知のように、板敷きの床に丸柱が立ち並ぶだけで天井もない骨組みだけのような建物です。このような開放的な空間に人々は、几帳や屏風や障子などによって柱間や内部を仕切り、帳台や畳などを置き、そのつど適切な居住空間とすることによって、日常生活の場としていました。

寝殿造りとともにふすまの原型が確立され、公家の記録や絵巻などによって、平安時代の寝殿造りの住宅には、すでに、ふすま(襖)の原型を見ることが出来ます。

住居の帳台(チョウダイ)といわれる寝所は、平安初期には、帷帳(トバリチョウ)という布を垂れ下げて空間が隔てられていたものでした。それが平安末期になると、帷帳よりも、衾(フスマ)障子で構成された帳台の方が多く用いられるようになっていきました。その頃になると、仕上げの材料によって絹障子、布障子、紙障子、板障子など、さまざまな形式の障子が作られました。木の組子格子の表裏に絹や布や紙を張った障子が現在のふすま(襖)の原型です。また板障子は、板を下地として紙や布を張ったものとされていますので、現在の戸襖の原型ともいえるでしょう。

当初の設置方法は、衝立の原型ともいうべき台脚の上に立てる衝立障子がほとんどでした。その後、柱の間にはめこんだ襖仕立の壁としての押障子から、鴨居と敷居の間に立て、柱間を引き違いに動くようにした形式の鴨居障子ないしは遣戸障子などが使われるようになります。この引き違い障子が、現在のふすま(襖)の原型であるといえます。また、現在、「障子」と呼んでいる組子格子の片面に紙を張ったあかり障子も、この平安末期には原型ができていました。

また、「からかみ」と呼ばれる「きら刷り」の文様唐紙を表に張った障子も登場してきました。これは中国渡来の文様を刷った唐紙を国産化したのもで、この文様紙を張った障子を「からかみ障子」と呼んでいます。「からかみ」という言葉は、この「からかみ障子」が庶民の間に普及する過程で、「ふすま」の別称としても用いられてきました。

「春日権現験記絵」に描かれている意匠をみると、公家の住まいにはやまと絵、僧侶の住まいには水墨画か唐紙、その他は唐紙のみといった傾向が現れています。住まい手の身分に応じて障壁画の技法が使い分けられていました。

その演出の道具として障壁画が用いられました。主にそれは、ふすま障子と張り付け壁を連続させた部屋を取り囲む面全体を、金地極彩色の金碧画で飾られていました。画題としては、松、杉、檜、鷹、鶴、鳳凰、虎、龍などが好まれました。1602年に徳川家康が建てた二条城の大広間の「松に鷹図」は巨松を主題としており、松は四季を通じて枯れることなく緑をたたえる樹木であり、永遠の繁栄を象徴しています。また、描かれている大鷹は威嚇的で攻撃的な姿勢をしており、徳川家の絶対的な権力を誇示するための手段であったともいえます。

また、数寄屋造りが書院造りに影響を与えたものとして数寄屋風書院造りがあります。代表的なものとして、当時、京都に建てられた八条宮の別荘、桂離宮が知られています。とくに内部の間仕切にはからかみ障子が、外側にはあかり障子が多く用いられています。

これらのからかみ障子には、黄摺りや雲母摺りで文様が施されています。控えめであるとともに、光や視線の変容により落ち着きのある柔らかな感じを漂わせています。江戸時代には、町人に対する奢侈禁止により、からかみ障子やあかり障子の大衆化が進みました。