文学から生活必需品へ

( ㈲柏彌紙店 代表取締役)

このような流れの中で、紙の消費量が大きくのびていると同時に、女性の活躍などにより、紙そのものの美しさが求められた。

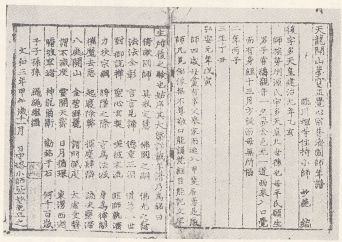

平安時代になると、麻紙が衰退して楮紙と雁皮紙が主体となった。平安時代の製紙の中核となったのは「紙屋院」(シオクイン)と呼ばれる官営の製紙場であった。ここでは最高級の紙を漉いていたが、平安末期になると武士の台頭により律令体制が崩れ地方からの原料が入手しにくくなったため、一度墨書された反古紙を漉き返した宿紙が漉かれるようになった。地方ではそれぞれ特色のある紙が漉かれるようになった。

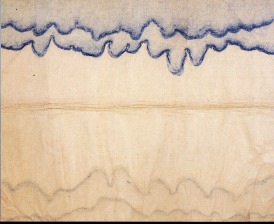

一般には、男性には「壇紙」とよばれたみちのく紙が愛用され、漢詩や和歌が書かれた。この時代の「壇紙」にはまだ現代の和紙のように皺はついていない紙であった。女性は、かなの繊細で流麗な線を書くのに適した雁皮紙が愛用され、薄様で色が着いていても淡いものが多かった。女性用の懐紙として利用された雁皮紙は、打雲、飛雲、墨流しなどの模様紙がつくられ、装飾的な製紙が発展した。

また、唐紙(カラカミ)といわれる、唐からの唐紙(トウシ)をまねて、雲母や具(胡粉)を使って文様をあらわされた紙が多く使われる。

このような料紙と墨の調和美がもっとも美しいといわれているのは『西本願寺三十六人家集』であり、多彩な料紙の技巧が特色となっている。

また、切継ぎなどの継紙の技巧は高度なものであり、紙に染色、金銀箔、文様などの加工するだけでなく、さらに再加工をして華麗な料紙をつくるなど、和紙の装飾美を求める加工技術は最高度に発展していたと言える。

多彩な料紙が使われたものでは、写経の料紙にも同じように加工され、荘厳経と呼ばれた。なかでも『平家納経』はもっとも華麗なものと伝えられている。

杉原紙とは、飾り気のない素朴な中厚の楮紙で、武士の間で公用紙として普及する。播磨の椙原庄で漉かれ始めたが、その後各地で似た紙が漉かれた。

壇紙とは、紙面に皺のある楮紙で、備中の荘園で作られ、室町幕府、公家、神社などが年貢公事物として徴集していたといわれる。

奉書紙は、公家・武家・寺社などの公用紙として重用された上質の紙、杉原紙より厚い楮紙で越前で始まりやがて各地で漉かれた。

鳥の子紙は、楮に雁皮を混ぜて漉かれたと言われている。肌が非常にきれいで、卵の殻の表面みたいななめらかであり、これにより鳥の子紙と呼ばれるようになった。

修善寺紙は、薄紅色の三椏・雁皮紙で伊豆の狩野庄で漉かれていた。

中世末期には遠距離の商業網が開かれ、上層階級の独占であった紙が、庶民層にも消費されるようになり、製紙は各地で盛んに行われるようになった。

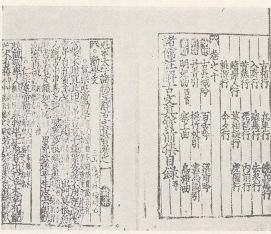

近世になると、各地で幕藩権力を背景とし専売制や特産奨励などの政策により製紙業は集約して量産をはかる傾向が強くなり、現在も残っている紙郷の多くはこの時代の特産地育成の遺産である。

奉書、杉原、鳥の子、壇紙などの高級紙は、文書・絵画・書道などの用紙として洗練され、泉貨紙、西の内紙、程村紙などの厚手の強い紙は帳簿用紙として好まれた。また一般的な書状用紙として半切紙や半紙が膨大な需要を巻き起こした。

印刷の分野においても、仏教の活字印刷にはじまり、徳川家康の伏見版、駿河版などの大規模な官版事業、近世には仮名草子の発展などは、和紙の用途を飛躍的に拡げた。

時代が変わり紙の需要が増加するようになると、高知県伊野町においてひごには竹ひごを編み糸には生糸を使うなどして、今までの一枚漉きから六枚漉き、八枚漉きの用具が開発され(万延元年1860)、また簀に紗を敷き紙を漉く「紗漉き法」なども(明治10年1877)考案され、典具帖紙のような薄い紙が漉かれるようになった。

手漉き和紙の寸法

・障子紙 63.6×93.9cm

・画仙紙 72.7×136.4cm

・奉書紙 39.4×53.0cm

・宇陀紙 31.8×45.5cm

・鳥の子紙 97.0×188.0cm

紙衣や紙布も和紙の強さと軽さを生かして衣料としたものであり、また和紙の強さと漆を結合させ、陣笠、水筒、椀、煙草入れなどもつくられている。ふすまや明り障子は「紙の文化」として日本の文化を象徴する言葉の底辺を支えているが、それは和紙が強くしかも美しいために日本人の生活に深く浸透したからである。