泥遊び精神⑤

地域の色・土の色山本 寿仁

(㈱山共建設専務取締役・土蔵保存研究室主宰)「スローライフ」という言葉を頻繁に耳にする。時間と金に振り回される現代社会を見直し、焦らず人間らしく生きようではないか、という提案である。

スローライフはスローフーズとも合わせて考えられる。自分が住まう場所で生産されるものを、手間をかけて料理し、じっくり味わおうという姿勢は、その土地を慈しみ、また責任を負うべきであるという気概が見て取れる。

かような横文字で示されると何だか面映いが、私たちが幼いころの生活はまさしくスローライフだった。衣類は手作りで、壊れた道具や家具などは近所の職人がトントンと金槌で直してくれ、食卓には畑で丹精こめて作った野菜がのった。

住まいは「スローハウス」とでも呼んでみようか? 地元の材料で、人の手で作った。

もちろん好んでスローにしたわけではない。現在のように交通が発達しておらず、原料の輸送手段が限られ、そうせざるを得なかったのだが、かような条件が創意工夫を引き起こし、その土地でしかあり得ない建造物が全国各地に生まれ、個性的な町並みを作った。一壁、ニ障子、三柱 建物を印象づけるのは「壁」であるということは、当たり前のようでいて案外忘れられている。

「一壁、ニ障子、三柱」とは建築の善し悪しを表現するのに、昔から使われている言葉である。視覚的に大きいウエイトをしめる壁を重要視する、千利休以来の草庵茶室のあり方を表している。

「やはり和風建築がいい」

という粋人の多くは、茶室を意識していることだろう。

ちなみにこの「壁」は、土壁であった。思い違いをしてはならないのだが、草庵茶室はもともと権威主義的な建築に対し、本普請の残材で建てた粗末な小屋の素朴な味わいに「美」を見出すものである。その残材は、いつしか銘木と呼ばれるようになってしまったが、そもそも現代の奢侈な茶室とは発想の時点から違うのである。足元の多彩な色合い

「土そのものが芸術である」さて読者諸兄は「土の色」というと、どんな色を思い描くだろう。現場をご覧になる機会の多い皆さんのことだから、まさか茶色やコンクリートのグレーで塗ることはないと思うが、しかしこれだけ豊富で、しかもこんなにも、ほだされるほどの美しい色合いがあるとは、ご存知ないに相違ない。

私は赴いた先で目にするごとに土を採取している。ガラス瓶に入れ、事務所にズラリと並ぶその数は、100を越えただろうか。

土は有機酸と鉱物が反応して作り出される。有機酸は動植物の屍骸からなり、また鉱物も異なり、それぞれの土地の時間軸に沿って土が形成された。逆にいえば同じ条件というのは地球上どこにもあり得ず、同じ土というものも存在しない。

土の色は実にさまざまである。

「でも、所詮土の色だろう」

と思われる方なら、ご覧になれば一層驚かれることだろう。

浅葱色がある、スモーキーピンクがある。ビビッドなオレンジ、水色、エンジ、クリーム色に白、漆黒。平針では鮮やかな紫も採れる。数などもう、際限がない。私の住む三河の土は赤色である。

面白いのは、それらをどう組み合わせても、互いを拒絶することなく、いい配色となるのである。さすがアースカラー、土の生い立ち3億数千年以来の仲間というべきか。

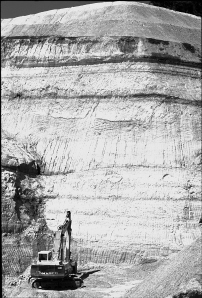

ちなみに同地域でも色が異なる。切土されて地層があわらになると、つい年代とか「あそこの黒くなった部分で天変地異でも起こったのだろうか」

などと考えてしまうものだが、ただ素直に「土の色」を見るのもいい。地球の描くストライプ模様だ。私たちの生きている足元は、かように多彩なのだ。土の採取に関して、私などはるかに及ばない強者がいる。東北の栗田宏一という人は、土そのものを芸術(という言葉も作為的だが)ととられている。

「手をかけてはいけない、土そのものを越えることは出来ない」

というワケだろうか。直接お会いしたことはないが、たとえば寺院の黒い板床に、円錐状に土を盛っていく。絵を描くとか何かを象るといったことは一切しない。ただそこに膨大な数の土があるだけなのだが、その存在感、美しさは、薄っぺらな芸術論など必要としない。私の拙い筆では表現できない。ただ圧倒されるのみである。土に見る地方地方の

職人たちのメッセージ「スローハウス」の時代、人は木と土の家に暮らしてきた。町や村の「壁」は同じ色の同じ素材で彩られ、町の色はすなわち土の色であり、さらに気候風土で建築様式が異なり、豊かな地方色を醸し出した。

新幹線が滋賀に入ると、車窓から小豆色の建物が臨める。柱や囲い、破風、塀など、すべてが小豆色。印象としては、「粋な黒塀」ならぬ「粋な小豆色壁」などと口ずさみたくなってしまう。

「あぁ、他所の地域に来たんだな」

どこもかしこも同じような町並みを見慣れている目には、嬉しくもまた羨ましくもある光景である。

琵琶湖周辺では、家を小豆色の塗料で塗っている。これは松煙と植物性油脂、そして弁柄を混ぜ、おそらく防虫効果も狙って作られたのだろう。かつては、私たちが想像する以上に、防虫は重要なことだった。

漆喰は通常白いが、土佐漆喰は黄色っぽい。ここでは石灰の代わりに貝灰が使われ、中でも牡蠣の殻が最良だとされている。海に囲まれたこの地方では容易に手に入り、しかも混ぜ物に糊を使わないため、頑丈である。

瀬戸内や九州の沿岸部でも、この漆喰を施された土蔵を見ることができる。技術は海の道を渡って伝播されたのだろうか。

他に、伊勢では浅葱土、滋賀や豊橋の白土、そして京都の黄色い稲荷土などが、町の色を作り上げている。

これら建材となった土には、先人たちのメッセージがこめられている。教本があるわけでもない、研究施設で強度や耐久性など実験データを取るわけでもない時代に、職人たちが、現場であれこれ試行錯誤して発見した。それを次世代が受け継ぎ、さらに発展させ、今に至るのだ。

自分が考案した弁柄色の塗装が町に塗られるのを見た人は、貝灰を混ぜて塗った蔵がリンと立つ姿を見上げた職人は、どんなにか嬉しかっただろう。名は残せなかったかもしれないが、仕事は残った。それで良しとするのが職人の醍醐味なのである。土の色を生かした地域作り 現代の建築において、少しずつ土壁が見直されてきている。ホームセンターでは袋詰めの土が売られているし、「あなたの家を土壁にします」というボランティア集団もあるようだ。

長く土壁の効果を述べている私にとって、これは嬉しい傾向だが、しかしそこであえて言いたい。

「地元の土を使ってほしい」

建材メーカーは「珪藻土」などを出荷している。これは土壁の特性を損なうものではない。

しかし自分たち足元に優れた土があるのに、わざわざ化石燃料を使って他所から運ぶ必要があるのだろうか。土壁の大きな特長である「エコ」に反するのではないだろうか。

またメーカー品は、あくまで工業製品である。材料はすでに混ぜ合わされ、後は溶いて塗るだけ。これでは職人の技術を生かせないし、発展もさせない。地域の職人たちの歴史もないがしろにすることになってしまう。

どんな土でも建材に使えるかというと、私の勘ではおそらく日本の80%以上が可能であろうと思う。

「地方の時代」と言われ、地域の特色を出すための方策がかまびすしく論じられて久しい。多くは野菜や肉・乳製品の特産や、工芸品、伝統芸能などを世間にアピールしようとしているが、そこに土の色も加えてはどうだろうか? 世の中に二つと存在しない町が出来上がる。

問題は耐水性で、確かに土壁は崩れやすく、これを保護するために古の職人たちは、仕上げ材や混入する材料に工夫を凝らしてきたのであるが、なあに、壊れたらまた作り直せばいいではないか。材料はそこに無尽蔵にある。作り直す過程で、また新たな技術も生まれるだろう。

私の好みとしては、素材感を全面に出して、土くれがそのまま剥き出しで、しかも朽ちていく様子があらわになるようなものがいい。

不要になったら、そのまま自然に帰せばいい。再生利用の観点からも、こんなに理に適った素材はない。

利点ばかりを述べてきたが、実は私は恐れているのである。宅地造成で山が削られ、優れた土の産地が次々と失われている。

私たちは自分がどこに立っているのか、見直す必要がある。

大高JCT付近の切土面

カラーで見せられないのが残念。色鮮やかな土をガラス瓶に保管

猿投粘土採取場