温故温新、知故知新

(㈱山共建設専務取締役・土蔵保存研究室主宰)

こんな光景は、私たちの子どもの頃には当たり前に見られた。その子どもの一人がそのまま大きくなり、齢50を越えて今なお泥んこ遊びに興じている。それが、私、山本寿仁の現代の姿である。私は学者ではないし、まさか読者の皆さんのお役に立つ専門的な情報をお届けすることなど適わない。しかしずっと土と戯れ続けてきた「大きな子ども」なりの自負はある。これから6回、大きな子どもの「泥遊び精紳」なるものをご披露申し上げます。どうぞよろしくおつきあいのほど。

土塀の屋根瓦が落ち、下地の泥団子が洗い出された。

自然がつくった「オブジェ」

泥レンガと古瓦でつくられた

土塀の朽ちゆく姿

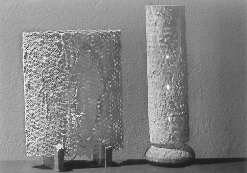

朽ち果てて職人の手仕事の跡が出てきた。土蔵の仕込み縄の形状

荒壁が落ち、下地木舞が表れる

土のランプシェード

オモチャなど買ってもらえない子ども時代、常として、土は棒っきれや石ころと並ぶ重要な遊び道具だった。物心がつくと、土が厭で仕方なくなった。「泥臭さ」の文字通り、埃くさいような、納戸の隅のカビを含んだような臭いに辟易するような感情を抱いてみえることだろう。私の場合、土があまりに身近にあり過ぎ、また反抗期には親の職業に対する反発も拍車をかけたかも知れない。

しかし今にしてなぜ、こうも土に魅せられるようになったのか。そんな瞬間がったのか? 定かでないが、出先のあちこちで見かける「蔵」の勇姿が私の心をかき立て、土への郷愁を蘇らせたのではないだろうか。生垣の向こうで、あるいは土壁越しに木立に囲まれてすくっと現れる日本の蔵は、本当に美しい。自然に溶け込みながらも堂々と威厳を放つ。憧憬にも似た感情は、幼いころと同じで、単純な憧れがある。蔵のある家は、すなわちお金持ちの象徴だったもの。そしてこんな美しい建造物を、当たり前のように視界に入れて育ったということの再認識。ありがたい幼少期を過ごしたものではないか。この風景は今、消滅しつつある。時代の流れだもの仕方ないな、とも思いつつ、私には焦りがある。

「土の家を見直したい。先人が培ってきた技能や思い入れを、このまま反故にしたくない」

世の中には際限なく建材が存在し、今も生み出し続けられているが、そのなかで土は唯一、厳しい精度を要求しない建材であると思う。ガラスもステンレスもコンクリートも、石も木も加工性が悪く、とくに建材として扱う場合、精度が障害になる。

土は難しい計算式など必要としない。もちろん乾燥すれば収縮し、亀裂や剥離することもあるので、混ぜ物の分量など念頭に入れなければならないが、それは経験則による部分が大きく、むしろ自由自在にあらゆる形状をなし得ることが土の特性なのだ・・・と書くと難しそうだが、要は簡単。素人でも扱いやすい素材だということだ。左官屋の棟梁や、名人と呼ばれる人たちも、もともとは手で土をいじることを基本とし、その上に経験や感覚が加算し技術を養ってきた。さらに土の建材としての地位を確立したい。土にはそれに応えうる優れた特性があるのだ。

しかし次第にのめりこむ。最初のうちはクワで土を練り、コテで塗っていた学生たちも、道具を放し、自分の手で土の感触を確かめ始める。一心不乱に土と向かい合う眼差しは、前述の子どもたちと同じである。その様子は母親の乳房をまさぐる赤子のようでもある。彼らにとって土は新鮮な、これまで向き合ったこともない素材、アートとなる。そして取り分け素晴らしいことは、先入観がまったくないため、まったく独自のアイデアで新しい表現を生み出すのだ。

たとえば私が取り組んでいるランプシェードであるが、これは先述のワークショップでの学生のアイデアを借りたものである。ネットに泥を吹き付ける。するとある部分は光りが透け、また乱反射し、温かく深い陰影のある灯火ができあがる。

もしかしたら表現は、土のテクスチュアは、人の手の数だけあるのではないだろうか。原始より人は手でモノをつくってきた。素材の感触を確かめ、工夫をしていくうち、手の動きが頭のなかの「モノ作り」の欲求をつかさどる部分と連結するようになる。そして土は、その要求と非常に直結しやすい素材なのだと感じる。今はコンピューターや機械で簡単に製品が作れる時代だが、もとはといえば人の手をサポートする手段として生まれた。機械化、IT革命といえども基本は人の手から出発する。「技術は技をばかす。技能のうえに技術は成り立つ」と言った人がいる。手仕事をないがしろにしてはいけないのだ。

泥と古材で仕上げたさんじゅ荘内部

若者たちは荒壁土を美しいと言う。朽ちた壁から下地木舞の浮き出る様子を「面白い」と見る。しかし年輩者や多くの常識人は、その感覚がわからない。黒の磨き壁は人の影を写すほど磨きあげられていれば上等である。荒土壁は物置小屋などで使われるものだ。そう教え込まれてきた人たちは、若者たちの感覚が、これまでの信条を覆すようで、受けいれてないかも知れない。コテを当てる角度一つにも万感の思いをこめる職人技と、偶然の面白みを発見する素人の喜び。軍配はいずれにも上がらない。

私の意見としては、技能は継承していかなくてはならない。しかし「知っていることは悲しいことでもある」と、謙虚な姿勢で新しい技法を極めてくれれば、土と位置を高らしめ、建材のウエイトを上げることになるのではないか、とも期待している。

かつて簡単な家、とくに納屋や田小屋などは、百姓たちが手作りした。庭土を掘り、ワラで混ぜ合わせ、壁を塗った。そんな光景は私の世代には当然のように見られたものだったが、どうやら若い世代の想像の粋を越える出来事のようである。

1995年(平成7)、私と飲み仲間の遊び場として、岡崎市南部にさんじゅ荘を建てた。さる学者が山本寿仁という私の名前をかけて命名してくれた。人里離れているわけではないが、周囲をぐるりと山で囲まれ、ちょっとした秘密基地といった感じがなかなかいい。20年使用した現場用仮設小屋をもとに、壁はそこら辺の土を掘り、自分たちで塗った。庭と同じ真っ赤な色で、面白半分でふすま戸も塗り回した。これが若い世代には驚きであるようだ。

「この壁、そこにある土なの!?」

昨今の手作りブームの達人たちも目を白黒させる。多くの人たちが手作りとはホームセンターでキットを買ってきて、ネジを回し組み立てることと考えているようだが、本当はすぐ目の前に自然からもたらされた素材と先人たちの創意工夫という「恵み」が転がっているのだ。

さんじゅ荘は土壁に調湿作用があるので結露したり、カビも出ない。こうした建材としての特性を体感し、証明するために建てた部分もあるが、それを補ってあまりある効果がこの建物にはある。さんじゅ荘に入ると、人々はふっと不思議な安堵に包まれる。裸電球に浮き上がる荒土壁の陰影、中央に切った囲炉裏でパチパチとソダのはぜる音・・・。人の声もやさしく響く。これは私たちのような中年以降の郷愁かと思えばそうでもなく、新建材で育った若い世代も同じような感覚を得る。

土には何かある。土は何を語るのだろう?