(名古屋大学博物館長)

この名場面の舞台となった屋島は、香川県高松市北東の瀬戸内海に突きだした山頂が平坦な台地で、カンカン石と呼ばれる灰色の石で覆われています。このカンカン石は細粒級密(ちみつ)で、叩くとカンカンという金属音を発する火山岩で、今から約!,400万年前に噴出したものです。同時代の火山岩は、愛媛県の石槌山、香川県の小豆島、奈良県の室生、愛知県の鳳来寺にもありますが、屋島の安山岩は普通の安山岩に比べてマグネシウムやカリウムが多く、古銅輝石(こどうきせき)という特殊な鉱物を含む岩石です。こうした特徴をもった岩石に対して、Weinschenk(1891)は香川県の古い呼び名である讃岐(さぬき)を使ってサヌカイト(sanukite)と命名しました。

サヌカイトのように級密で金属音のする火山岩は、欧米では音(phone)を出す石という意昧でフォノライト(phono1ite)とも呼ばれています。ちょうど「NHKのど自慢」の審査の“鐘"のように、長さの異なるサヌカイトの板をヒモにつるして叩くといい音が出るので、サヌカイトを使った演奏会も行なわれています。

細粒で級密な岩石ゆえに“粘りけ"のあるサヌカイトは、壊れにくく石器の材料として貴重なものでした。縄文時代後期に大陸から近畿地方にやってきた渡来人は、このサヌカイトで大型のヤジリや石槍を作り、これを武器にして短期間のうちに縄文人を征服したと言われています。サヌカイトが有力な武器になることを渡来人がどのようにして見抜いたのかは大いに興味があるところですが、当時の人は現代人よりもはるかに石の材質や加工法に関する知識が豊富だったと思われます。

チャートは灰色・赤褐色・緑色・青灰色・黒色・灰白色など多様な色をしていますが、どれも水晶と同じ成分のシリカ(SiO2)を大量(90-95%以上)に含みます。そのため硬くて風化や侵食に対する抵抗力が強く、ゴツゴツとした岩山や切り立った崖をつくります。名古屋近郊では、岐阜の金華山、飛騨川の飛水峡付近の山々、「日本ライン下り」のコースになっている木曽川沿いの崖はどれもチャートからできています。チャートのつくる急峻な地形を巧みに利用して、戦国時代には岐阜城、犬山城、小牧城など多くの城が築かれました。

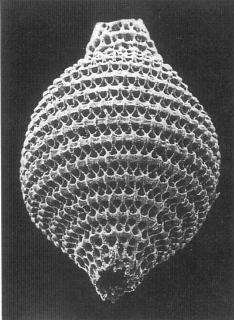

チャートにシリカが多い理由は、石の中にシリカの骨格をもった放散虫の化石(図2)がたくさん含まれているからです。大部分の動物の骨はカルシウムやリンからできていますが、放散虫の骨はカルシウムやリンではなくシリカからできています。また、放散虫は動物といっても、大きさが0.2㎜ほどの原生動物というプランクトンの仲問で、今から約5.7

億年前の古生代の始めに出現し、現在も海で生きているごく小さな生物です。放散虫は骨格の外側にキチン質の放射状(radia1)の仮足があるので、英語ではradio1aria(ラジオラリア)といいます。

ジュラ紀中期の放散虫化石(岐阜県各務原市鵜沼産)。化石の保存状態が良好で、多様な殼の形態や内部構造がよくわかる。化石のサイズは約O.1~O.3㎜。

大型の恐竜が陸上を支配していたジュラ紀の海には、アンモナイトなどとともに微小な放散虫もたくさん棲んでいました。ジュラ紀末の示準化石であるMirifusus bai1eyi(現在の正式名はMirifusus dianae bai1eyi)という放散虫は、「岐阜ちょうちん」のような特徴ある形と骨格構造をしています(図2右)。この放散虫化石はアメリカの古生物学者がカリフォ

ルニアで1977年に発見しましたが、数年後にまったく同じ化石が岐阜県の飛騨金山から見っかりました。当時は、飛騨金山付近の地層の時代は古生代末の二畳紀から中生代初めの三畳紀で、ジュラ紀末(約1.5億年前)とは想像もされていなかったので、飛騨金山からMirifusus bai1eyi発見のニュースは、国内外の研究者に大きなインパクトを与えました。

これを契機にして、日本における放散虫化石の研究は1980年代前半に一気に開花し、小さな放散虫化石によって日本列島の古生代から中生代の歴史が大きく書きかえられました。こうした経緯から、『放散虫が日本の地質学に革命を起こした』とまで言われました。

特徴的な形をしているジュラ紀未の大型の放散虫化石(Miri1fusus dianae baileyi)(Pessagno,1977)。化石のサイズは約O.5m

Pessagno .E.A.(1977)Upper Jurassic Radiolaria and radiolarian biostratigraphy of the California Coast Ranges. Micropa1eontology, 23. 56-113.

Weinschenk.E(1891)Beitrage zur petrograohie Japans. Neu. Jahrb..B.Bd.、7, 133-151.