劇場・ホールの整備と運用

(名古屋大学大学院エ学研究科建築学専攻教授)

戦後初期の先駆的な多目的ホールとして、1956年に品川公会堂、目黒公会堂が整備されるが、それから60年代中盤までの10年ほどの時代が、公立ホールが集会場から多目的劇場への機能変化を示した時代であったと考えることができるだろう。ちなみに、愛知、名古屋において戦後の舞台芸術活動をけん引した旧愛知県文化会館も59年に完成している。

多目的を特徴とした公立文化施設の展開ではあるが、意外に早い時期にその矛盾に気づいたユニークな施設が誕生している。1954年には前川國男によって神奈川県立音楽堂が、1961年には東京文化会館が誕生している。「ここに泉あり」で有名な群響を擁する高崎音楽センターも61年の竣工である。しかし、こうした専用ホールヘの道程は残念ながら多目的を期待する指向にかき消され、80年代後半までお預けを食らうことになる。

それでは、公立文化施設はどのような資金で建設されてきたのだろうか。文化庁の設置(1968年)とほぼ並行する形で公立文化施設整備費補助金が設置された。それはホール、展示場等の床面積が1,500㎡以上で、固定席が500席以上、練習室3室程度を有することを条件として建設費の3分の1以下を補助する制度であった。この制度は当初の目的であった人口10万人に1館の整備目標がほぼ達成されたとして、95年度を最後に廃止に至ったが、約30年間、各地の施設充実の原動力として大きく貢献したことは確かである。文化庁の補助金以外に頻繁に使われたのが起債による資金調達である。起債、すなわち借金は、これまでは国による手厚い地域振興策にもとづく地方交付税還付によって事実上は自治体自らが返済する必要がなくなるため、多くの自治体によって採用された。しかし、こうした手厚い地方振興策そのものが現在、国の借金体質の累積や政治家による利益誘導の誘発などで社会的批判を浴びており、構造的改善を迫られていることはご存じの通りである。起債による財源確保は、必要以上に大規模な施設を造る要因ともなっている。これからはこうした借金に頼らない施設建設や運営手法を研究することが急務となっている。

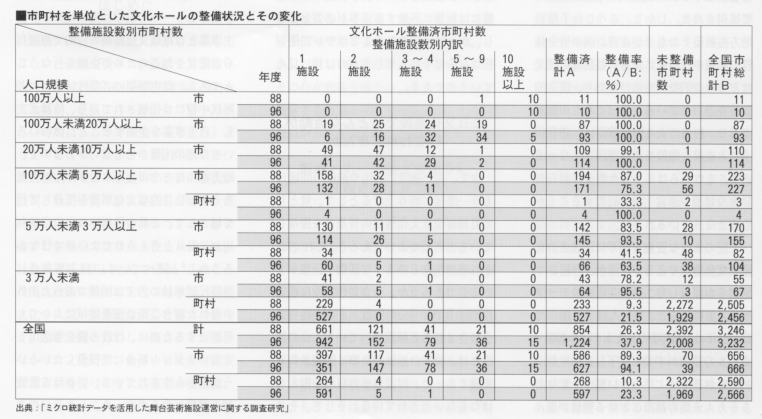

上記のような資金を頼りに建設された公立文化施設であるが、清水、守屋、小野田らが整備した「舞台芸術施設データベース」によると、10万人以上の都市では、88年の段階で少なくとも1つの劇場・ホールの整備がすでに完了し、88年から96年にかけてはより小さい都市、すなわち5万人未満の都市における整備が進んでいることが明らかになっている。ちなみに1996年における人口10万人あたりの施設数は全国平均で1.91、ホール数は2.3,1ホールあたりの座席数は733席となっている。人口10万人あたりのホール数がもっとも多い県は島根県の5.57、もっとも少ない県は千葉県の1.14である。施設そのものの整備は量的には一段落していると考えてよいであろう。しかし、すでに30年、20年という時間を経過した施設では老朽化の問題が発生している。60年代、70年代に建てられた施設は、コンクリート等躯体の劣化、耐震性の不足、設備の老朽化といった一般的な建築物が直面する問題に加えて、現在の水準では狭くなってしまった舞台や楽屋、レベルの低い音響効果や舞台設備など機能的な部分で抜き差しならない状況に至っているものが多い。これらの施設は少し前までならば建て替え計画が推進されたであろうが、自治体財政の立て直しのためにはそうした新規整備は困難な環境にある。しかし、補修をしようにも、抜本的な改修には新築に匹敵する工事が必要となるし、かといってそのままではやがて使い物にならなくなってしまうのは目に見えているのである。

公立文化施設が公会堂のように芸術文化活動に深入りせず、単なる貸館に徹していれば、「公の施設」概念との矛盾はそれほど深刻な事態を生まなかったかもしれない。しかし、公立文化施設は自主事業をもう一つの旗印に掲げ始める。自主事業とは地域文化振興の目的で施設自らが鑑賞や創造のための企画を行なうことである。自主事業の必要性はすでに60年代中盤には指摘されており、佐藤武夫も「自主事業を企画すること自体にいろいろな面の困難がともないがちなので、地方都市などではとくにむずかしいのだろうが、公共的な文化事業を推進して行く場として、これの積極的な自主事業利用が、もっと考えられてよいのではなかろうか」Ⅱと述べている。自主事業は、当時民間単独の力では困難であった内外の優れた舞台芸術公演を地域においても可能とするために、行政の資金を活用して安いチケット料金にて提供したいという意志から生まれている。いわゆる鑑賞型の事業が中心であった。しかし、自主事業を推進するには、そこに芸術創造組織が付属しているか、あるいは職員の音楽や演劇などの企画制作についての専門的知識や芸術的価値への目利きが必要となる。60年当時としては専属創造集団の設置はとうてい考えが及ばず、また舞台芸術に造詣の深い職員の配置もままならない環境であった。そこで、多くの施設は、民間の舞台芸術組織やプロモーターの提供する事業の受け入れに走った。また、単独の施設が一つの公演を招へいすることは、旅費などの付帯経費が膨大となり実現が難しいため、いくつかの施設を巡回する形式の公演形態が普及する。施設側や創造団体、プロモーター側の努力に加えて、地域の鑑賞組織の結成も行なわれた。戦後、荒廃した環境の中で、良いものを見たい、聞きたいという人々の要求は、各地に会員制度の演劇鑑賞会や音楽鑑賞会などを結成させた。こうした官民のさまざまな工夫によって、公立文化施設が各地にさまざまな優れた水準の公演を普及させる効果を果たしてきたことは、評価をしなくてはならないだろう。しかし、こうした巡回公演を基盤とする社会システムは、どこの地域でも同じような公演が行なわれている、すなわち、金太郎飴のような状況を生んでしまった。このような環境は、オリジナルな舞台芸術の制作能力を地域の公立文化施設が獲得する機会を失わせ、優れた舞台芸術創造活動の東京一極集中を強めるなど、多くの弊害を生み出していることも指摘されている。また、地域の舞台芸術活動はアマチュアで、プロの活動は中央といったある種の偏見構造をも生み出し、文化行政もそうした紋切り型の枠組みを離れることができなくなってしまった。施設自ら優れた舞台芸術を発見し、高度な水準まで育てるといった、本来舞台芸術施設が果たすべき大切な役割はほとんど忘れ去られてきたのである。いま、あらためてこうした原点の見つめ直しが必要とされているのである。

さて、それでは公立文化施設の事業実施状況であるが、統計的にはどの程度の利用があるのであろうか。筆者等が行なった1995年の集計であるが、全国の688施設の統計で、貸館に利用された日数は156.1日、使われなかった日数が127.0日、自主事業と共催事業に使われた日数が13.2日であった。年間利用日数は平均で172.6日、非利用日数が192日、利用率で47.3%となり利用のない割合のほうが多い状況が示されている。もちろん、個別の施設では、ほとんど毎日のように使われている施設もあるのだが、有効利用がなされているとは言い難い施設も多い。このような利用の少なさも、今日の箱物行政批判の根拠とされている。

しかし、一方的に利用の少なさを非難することも適切ではないと筆者は考えている。地域の文化施設は地域の文化活動に対して少なからず影響を与えている。その一つは、わが国のように地域の隅々までさまざまな舞台芸術の公演がいき渡っている国もそう多くはないという事実である。また、これほど多くのアマチュア文化活動が活発な国もめずらしいという点である。このようなアマチュア文化活動の拠点として公立文化施設は計り知れない貢献を果たしていると考えられる。しかし、こうした地域のアマチュア文化活動についても、基本的には文化団体にホールや練習室を貸し出すことが事業の中心であり、地域の文化創造に対して総合的な施策をもって事業が展開されてきたわけでは必ずしもない。現在、ようやく、鑑賞型事業ばかりでなく、ワークショップと呼ばれる参加型の事業や市民オペラ、ミュージカル、演劇など、地域の独自性を問う創造型の事業が、地域の住民とホールとの連携によって積極的に行なわれるようになってきたが、その理論的な意味づけはまだまだ不十分な状況である。また、市民の側にも、公共施設は必要なときに安く簡単に借りられればよいといった意識が強く、それらがいかに多くの公的経費で支えられ、それらの存続を希望するのであれば、維持運営に必要な社会的な認知を行政と連携して獲得していこうという積極的な関係づくりの努力が、今後必要となってくることも指摘しておかなければならない。言い放しの行政依存では、もはや公立文化施設の維持管理は難しい時代になっている。市民と行政の対等なパートナーシップによる公共施設運営体制づくりが今強く求められているのである。幸いなことに、1998年には、特定非営利活動促進法が制定、施行されるなど、そうした新しい地域社会づくりを支援する社会的な環境整備はできつつある。

まず、公立文化施設の所管である。現在、地方自治体で、公立文化施設の所管は教育委員会とそれ以外の部局(首長部局)の2系統がみられる。また、近年では財団法人など直営ではない運営方式を採用するところも増えているとされている。調査年度とした95年時点でみると、教育委員会系列が41.9%、首長部局が18.3%、財団等が36.3%、その他が3.5%の割合である。教育委員会の所管では、その性格から管理が厳しく、また、生活文化的な視点も含んだ広範囲の活動が行ない難いといった理由で首長部局や財団等へ所管の移行が進んでいると言われているが、統計上は教育委員会系の運営が一番多い割合を占めている。これは、90年代になって完成した施設は小さな町村規模のものが非常に多くなり、それらの小さな自治体では文化行政を教育行政から切り離すだけの組織的余裕がないといった状況が反映しているのではないかとも考えられる。

公立文化施設の職員は、ホール運営に関わる職員平均が6.2人、ホール以外の併設機能もあわせた職員数は常勤・非常勤合計で約11.5人。常勤職員のみでは10人で運営されている。大ホールの客席数別ホール職員は、常勤・非常勤合計で見ても500席以下で3.8人、500〜1,000席では3.9人、1,000〜1,500席では5.9人、1,500〜2,000席では9.8人、2,000席以上では17人と、ホール規模に従って増加傾向を示しているものの、全体の人数は少ない。

ホール以外の業務に携わる職員数がホール職員のほぼ倍に達しているのは公立文化施設の複合機能化が進んでいるためで、併設施設(管理が一体)を持つ割合は全体の24%に至っている。また、併設施設の機能としては、持っている施設の割合で研修施設5.7%、博物館・美術館・展示施設13.0%、図書・情報施設33.3%、公民館29.3%、宿泊施設2.4%、生涯施設8.1%、その他45.5%であり、複数の機能を同時に持っているものも見られる。ちなみに、管理を異にする同居施設についても、多い1順に商業施設、図書・情報施設、医療・福祉施設、公民館、生涯学習施設などがみられる。

公立文化施設は規模の割に小さな組織で運営されているが、実際には多くの業務が委託に出されている。ホール運営で不可欠なのは舞台の技術管理である。会館の形成期には、そうした職種そのものが確立していなかったため、公務員として採用された電気や機械の技師が見よう見まねで担当したケースが多かったのだが、次第に外部の専門組織への委託化がすすんだ。1995年時点では、常勤職員としての技術者採用は平均1.4人なのに対して、舞台、照明、音響関連の技術委託は全体の84.6%の施設が行なっており、その常駐人数は平均で1.92人である。

舞台技術関連以外にも、客席案内、クローク、売店・喫茶店、電話交換、電気・空調、清掃、警備などに全体平均で7.8人が常駐契約を結んでいる。ちなみに、500席以下の施設では4.6人で、施設が大きくなるほど増加し、2,000席以上のホールを持つ施設では25.7人が常駐している。こうした委託構造による施設管理も公立文化施設の特徴であることを認識しておく必要がある。ホールの運営が杓子定規で融通性がない、担当者がはっきりしないなど、ユーザー側の不満の多くはこうした階層的な委託構造によるところも大きいと考えられる。(文中敬称略)

参考文献

I 根木昭他『文化会館通論」(晃洋書房)

Ⅱ佐藤武夫『公会堂建築」(前掲、P.123)